学校法人衛生学園

中医学教育臨床支援センター

EISEI College Traditional Chinese Medicine Educational and Clinical Support Center

衛生学園 中医学教育臨床支援センター トップページ Traditional Chinese Medicine Educational and Clinical Support Center

認知症対策・フレイル対策事業

神奈川衛生学園地域連携事業

※下記タイトルをクリックすると詳細ページに遷移します。

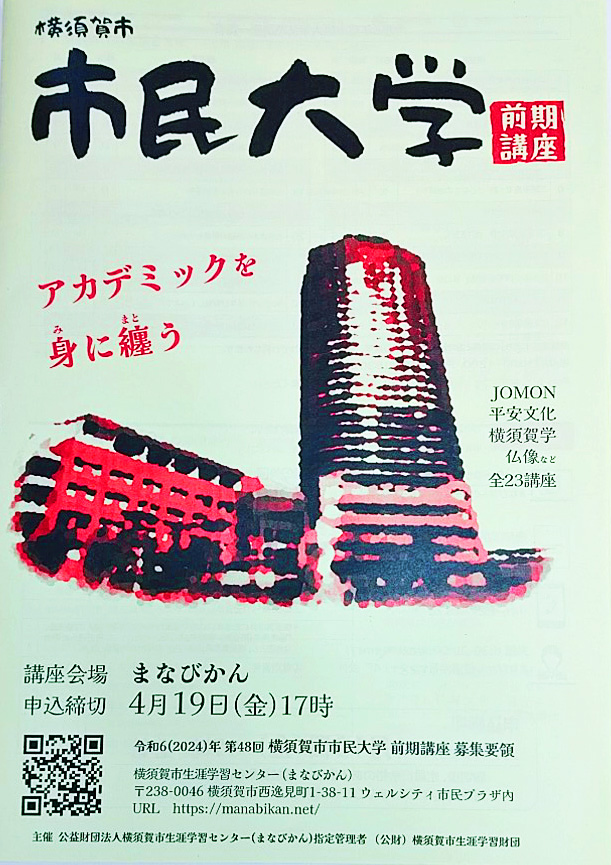

1. 2024年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

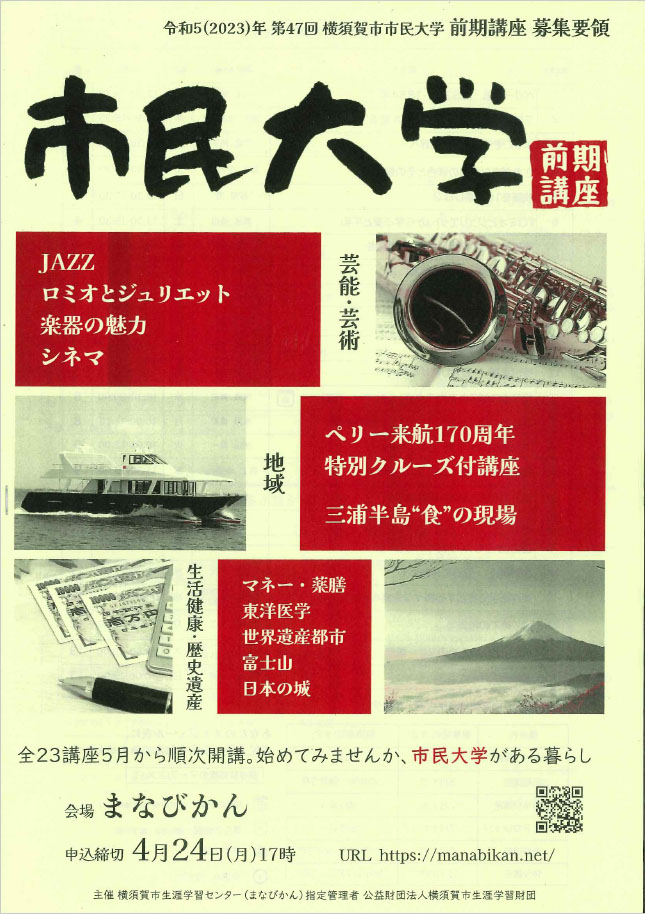

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

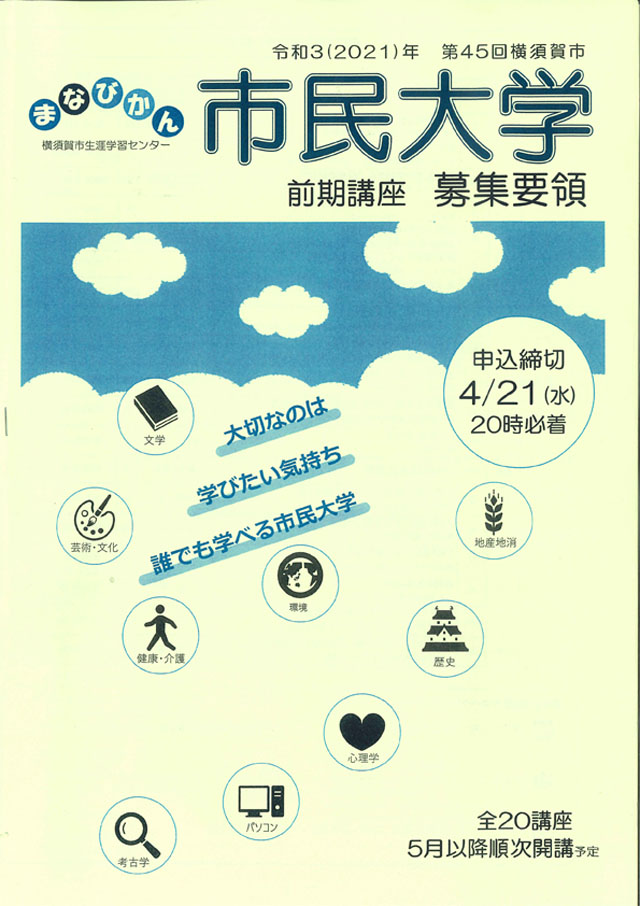

2021年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

2020年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

2017年度 横須賀市市民大学(前期講座)

~神奈川衛生学園専門学校協力講座~

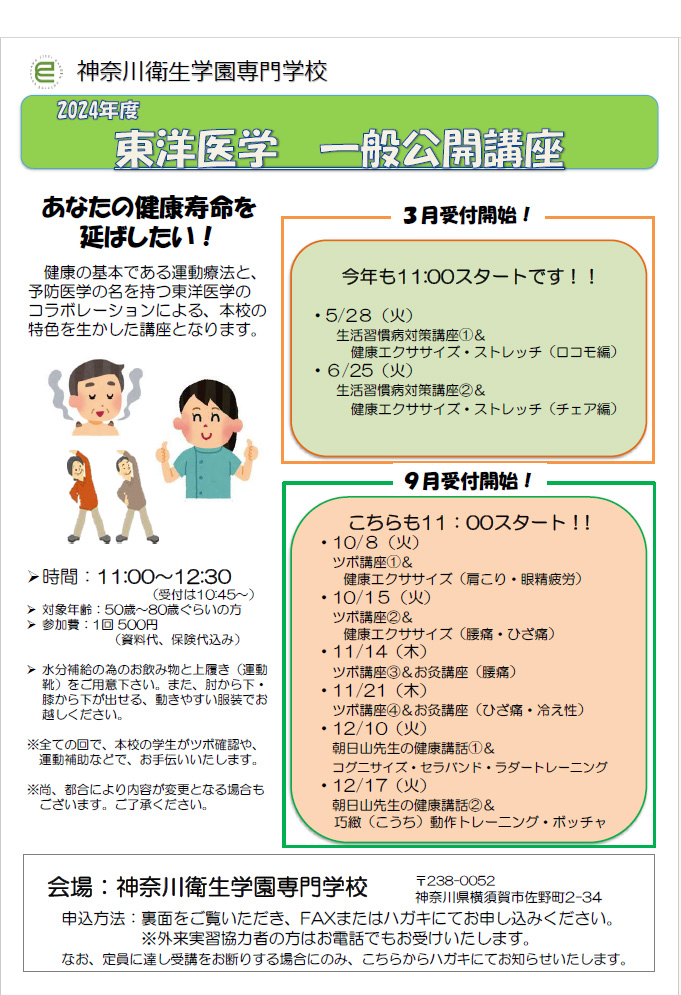

2. 2024年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催、横須賀市後援~

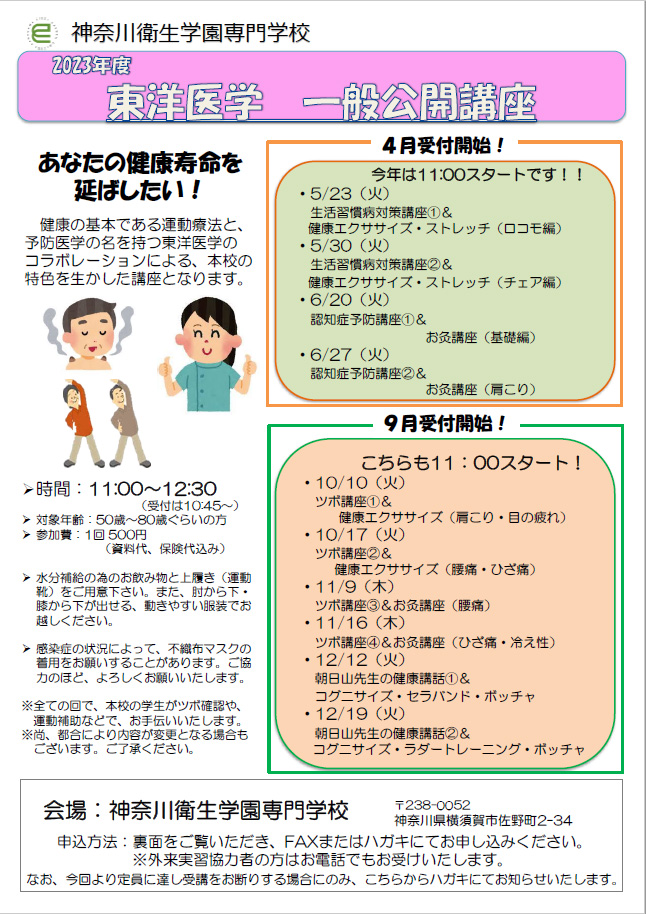

2023年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催、横須賀市後援~

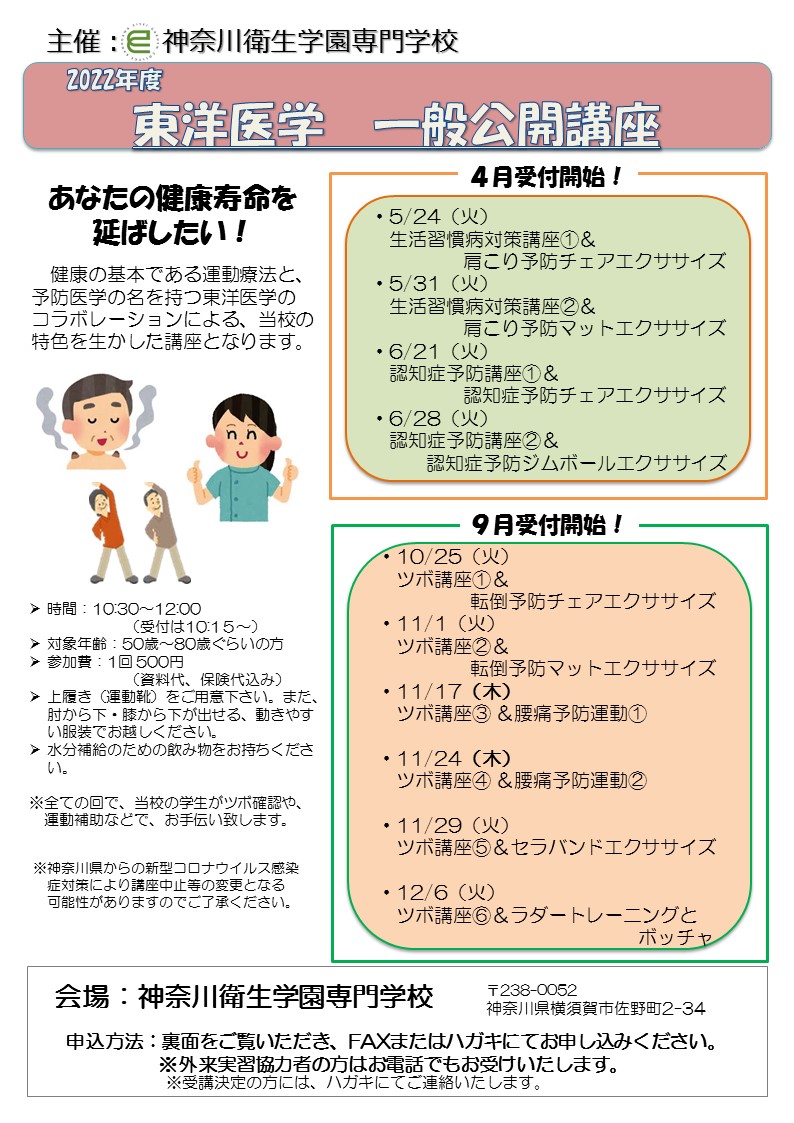

2022年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催、横須賀市後援~

2021年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催、横須賀市後援~

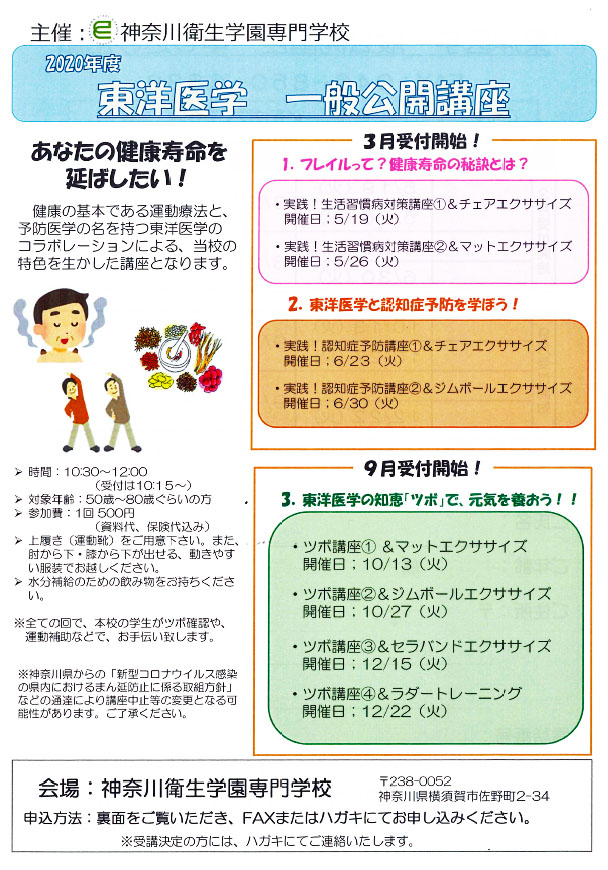

2020年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催、横須賀市後援~

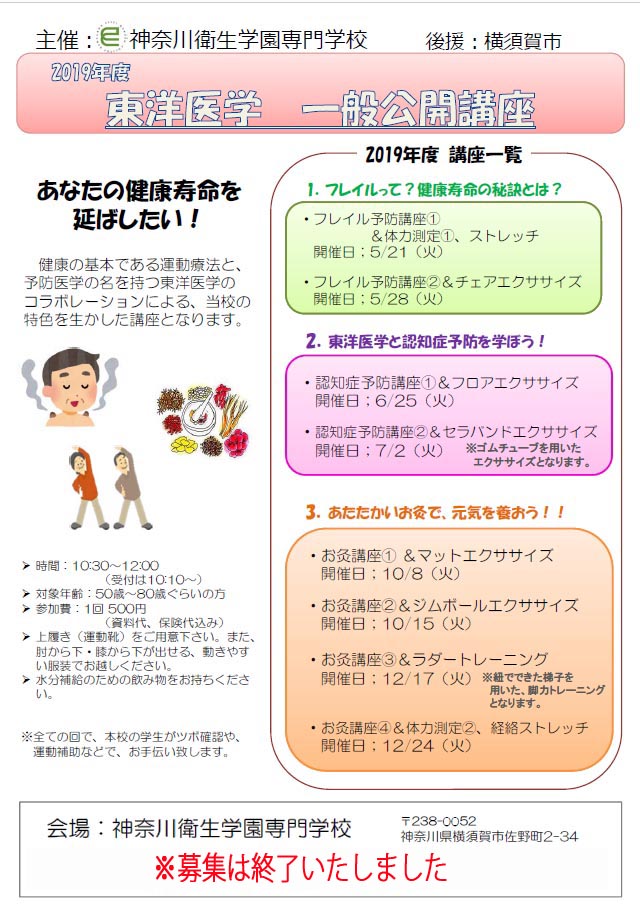

2019年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催、横須賀市後援~

2018年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催、横須賀市後援~

2017年度 東洋医学一般公開講座

~神奈川衛生学園専門学校主催~

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2024.06.03

2024年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践!認知症予防の秘訣』

~いつでもどこでも楽しくできる認知症予防~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 5月29日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【参加者】100名

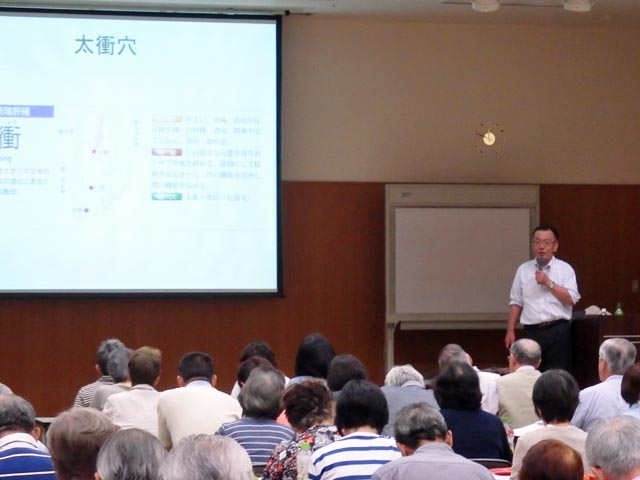

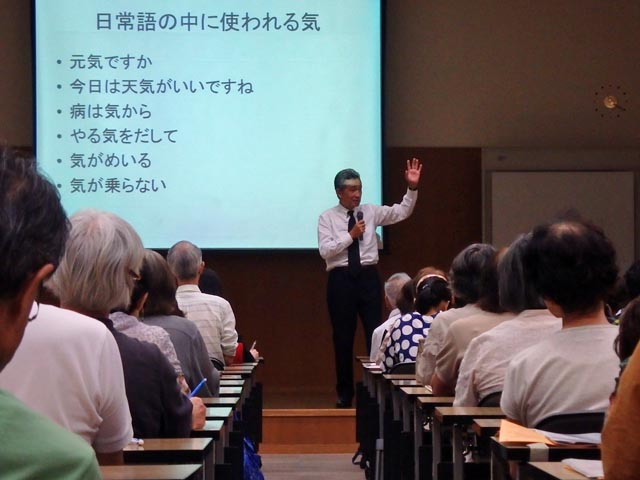

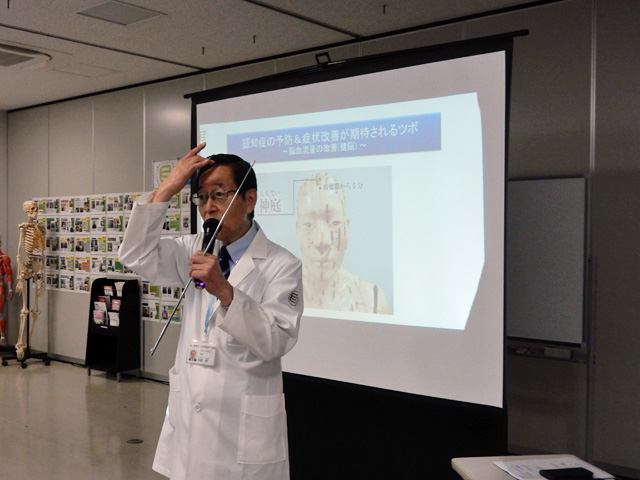

第1回テーマ:ツボを使った認知症予防の秘訣と実践

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

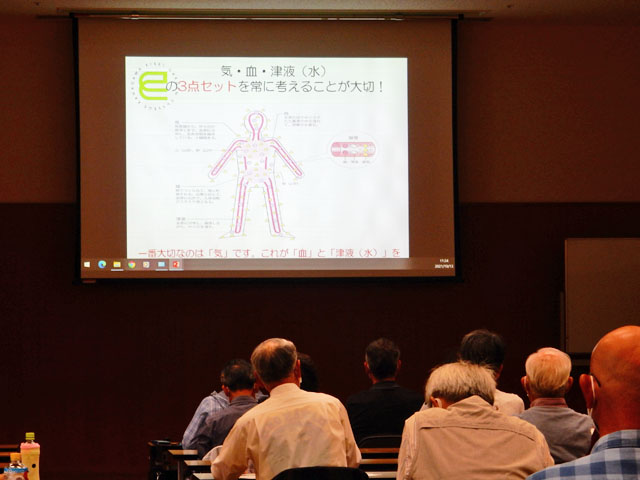

【兵頭センター長コメント】

高血圧の人は脳血管性認知症の発症リスクが3.4倍になり、糖尿病の人はアルツハイマー型認知症の発症リスクが4.6倍になるとされています。また、アルツハイマー型認知症の発症や進行には、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が大きなリスクになっていることも、疫学研究などで明らかになりつつあります。

これらのことから生活習慣病と認知症との間には深い関係があり、生活習慣を改善することは生活習慣病の予防だけでなく、認知症の予防にもつながることがわかってきました。

ところで東洋医学の角度から考えると、生活習慣病の予防、認知症の予防のポイントは、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」がその極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。

本日の講座では、この東洋医学の考え方にもとづいた体質別・生活習慣病の予防・改善という角度から、気滞、痰湿、血瘀のそれぞれの体質ごとに相関するツボ反応をまずチェックしていただきました。

「人生100年時代」への備え&実践を「健康・健食・健美・健寿・健脳」のサイドから、「健美」を中心テーマにすれば、生活習慣病の予防・改善、認知症の予防もきっと長続きすることでしょう。

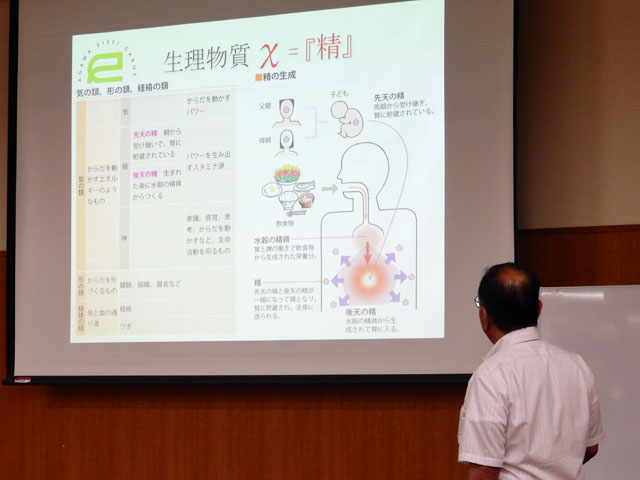

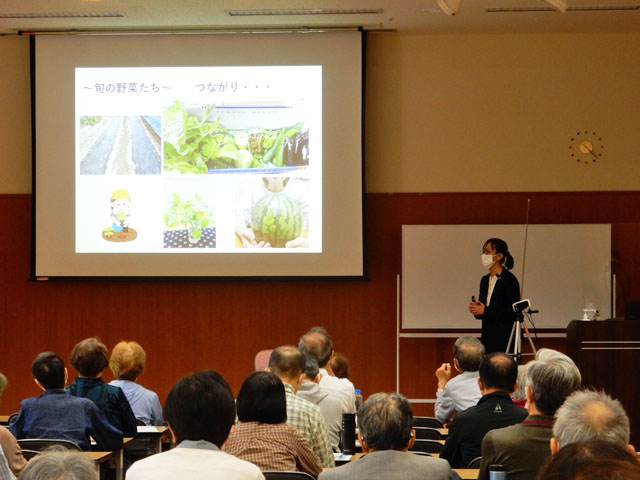

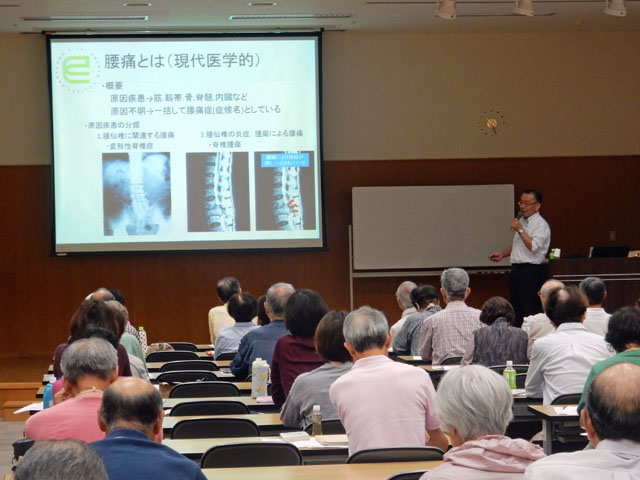

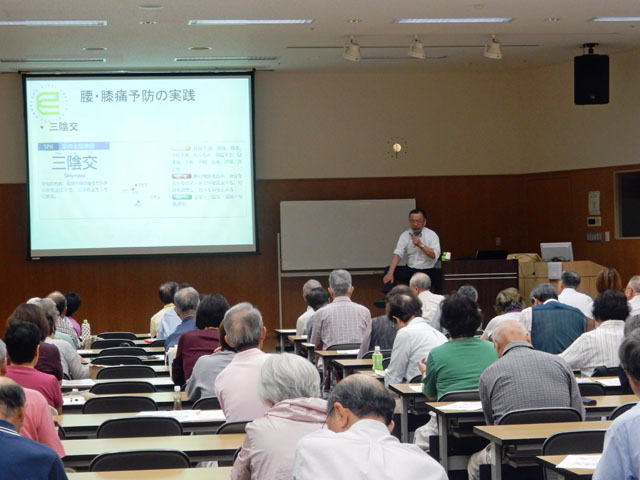

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2024.06.17

2024年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践!認知症予防の秘訣』

~いつでもどこでも楽しくできる認知症予防~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月12日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【参加者】100名

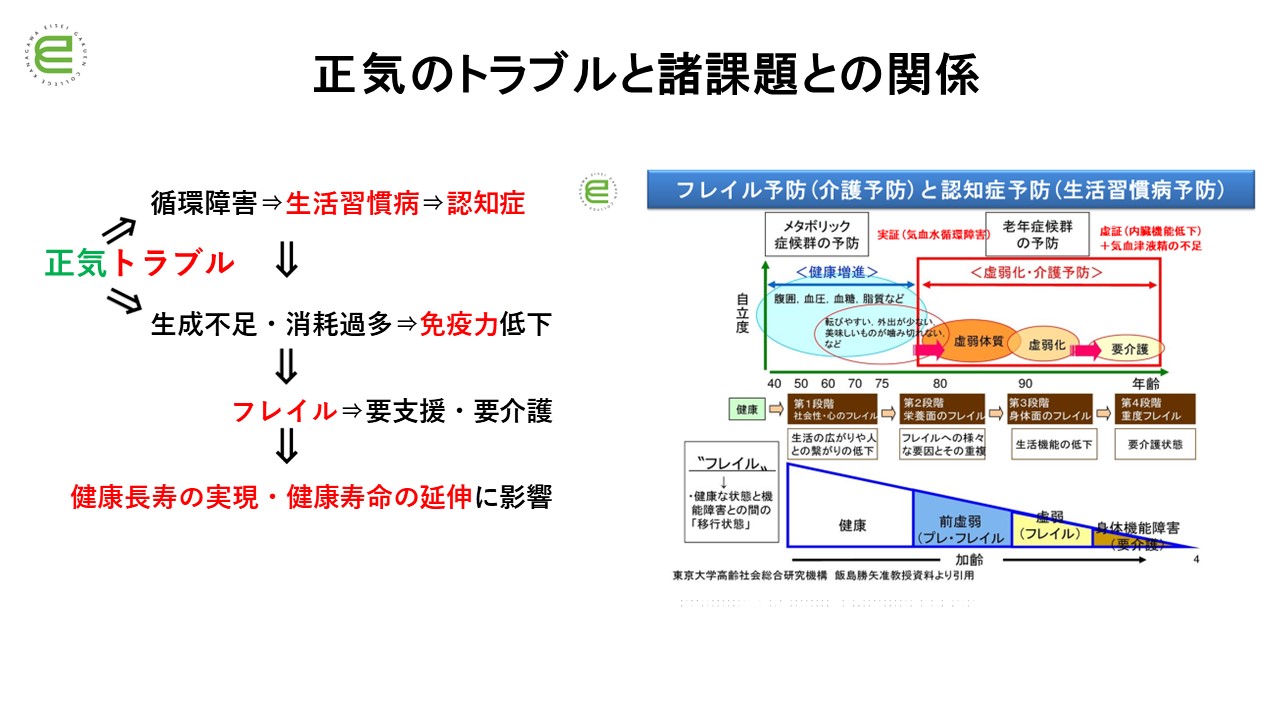

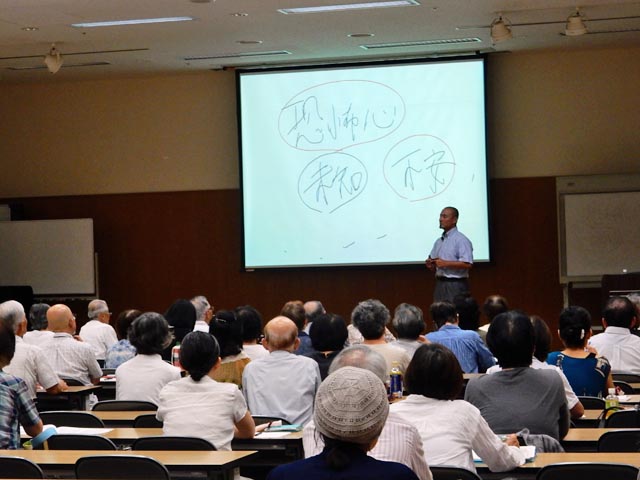

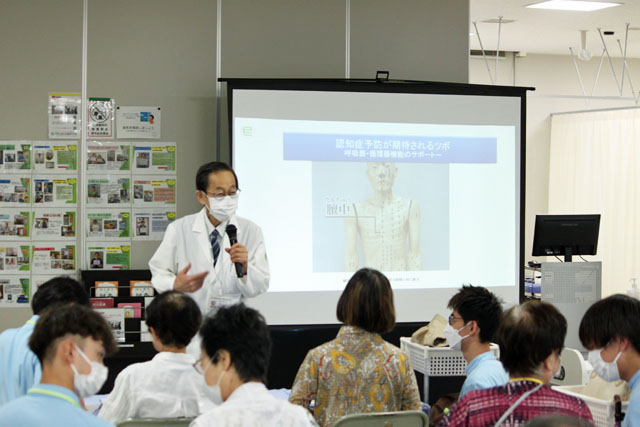

第2回テーマ:ツボを使ったフレイル予防の秘訣と実践

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

前回は、お一人お一人が持っているすばらしい力(健康力、元気力、自然治癒能力、レジリエンス、ホメオスタシス、免疫力、抵抗力など)を、東洋医学では「正気の力」と呼んでいることを紹介いたしました。

今回の講座ではツボを使ってこの「正気の力」を、参加者の皆さんがセルフケア&セルフメディケーションによりしっかりとサポートすることが、どのようにフレイル予防、生活習慣病予防、認知症予防につながり、さらに健康長寿の実現、健康寿命の延伸につながるのかについて、参加者の皆さんと東洋医学による考え方と実践の仕方を共有させていただきました。

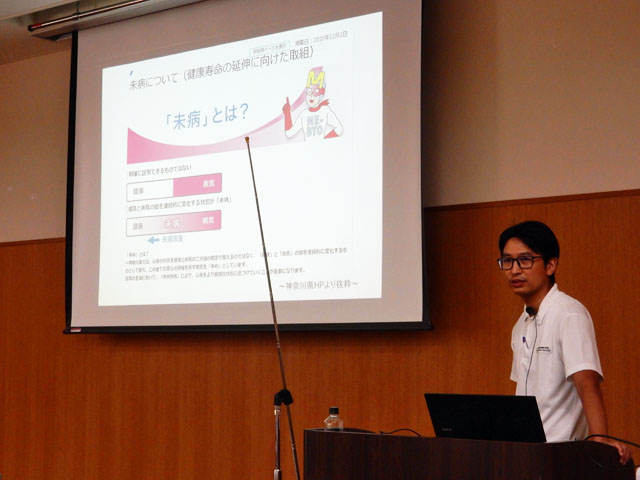

なんとなく身体がだるい、疲れがなかなかとれない、首や肩がこる、寝つきが悪いなど様々な心身の不調を感じているのに、病院で検査しても異常が見つからない、何も問題ないと言われると、どうすればよいでしょうか?こういった健康と病気の中間位の状態を、東洋医学では「未病」と呼んでおり、この未病の段階でツボを使って様々な症状に対してご自身で手当てをすることも、セルフメディケーションの一つであることを紹介させていただきました。

最近、かけがえのない国民皆保険制度を崩壊させないために日本賢人会議所、日本未病学会、日本未病総合研究所の3団体により「未病提言」が厚労省に提出されたことについても紹介させていただきました。生活習慣病予防対策、認知症予防対策、フレイル予防対策、感染症予防対策などなどは、すべて「未病」対策に通じるものなのです。

日本の喫緊の課題である上記の様々な課題、および健康長寿の実現、健康寿命の延伸は、上記のスライドからもわかるようにすべて連動しているので、これらの課題を連動させながら一緒に解決するための方策、アプローチの仕方が、本講座を通じて見えてくることをとても期待しています!世界で注目されている東洋医学の考え方を導入し、他職種連携、社会連携、地域連携のもとで実践することができれば、とくに3623万人のご高齢者に優しいエコ医療(高齢者医療費の大幅な削減)の実現にもつながるかもしれませんね!

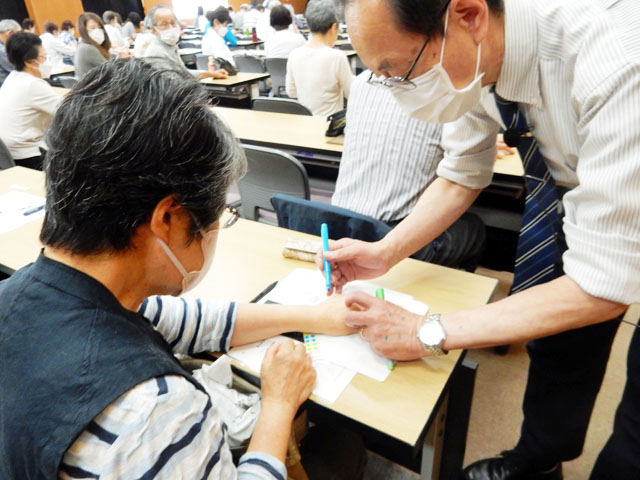

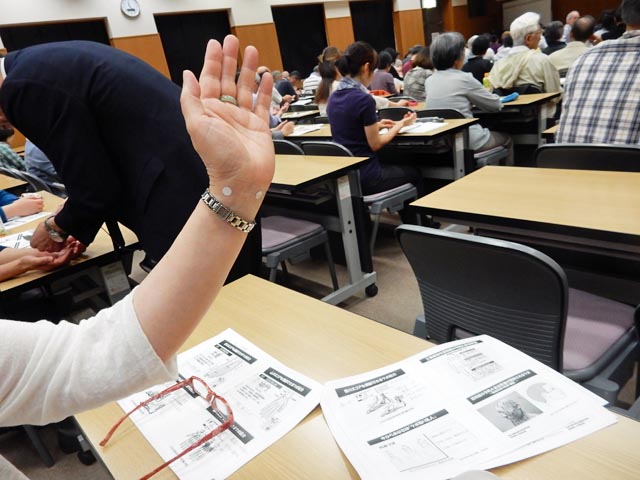

もう日本は、待ったなしの段階に入っていると思います!さあ、一緒に実践しましょう、ツボを使ったセルフケア&セルフメディケーションを!ということで、本日の講座では最後にツボにパイオネックスを貼っていくつかの運動療法も併用して全員で一緒に実践してみました!

「未病提言」https://www.mibyou-united.org/proporsal/

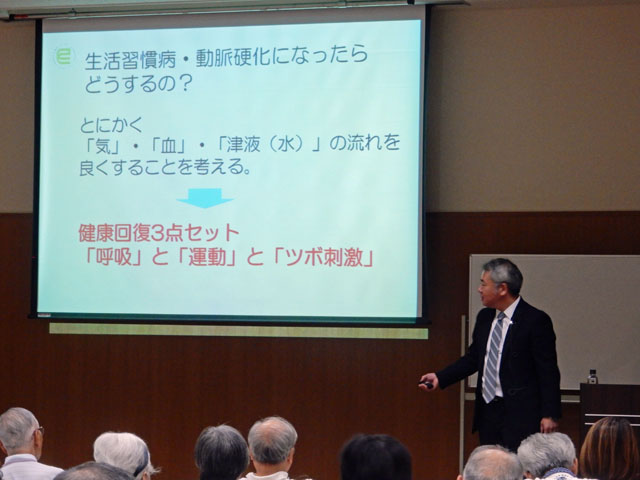

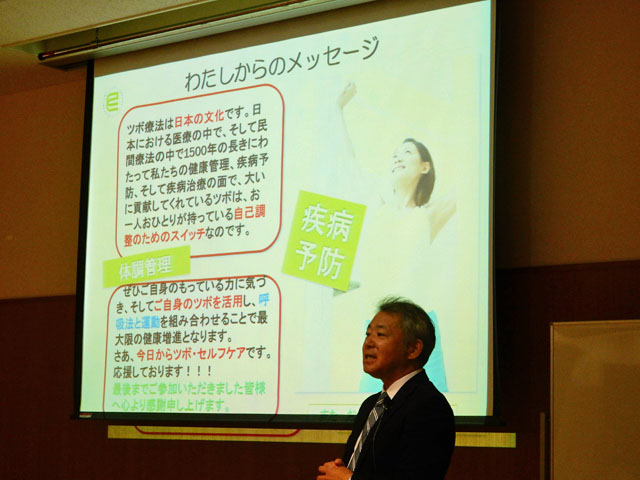

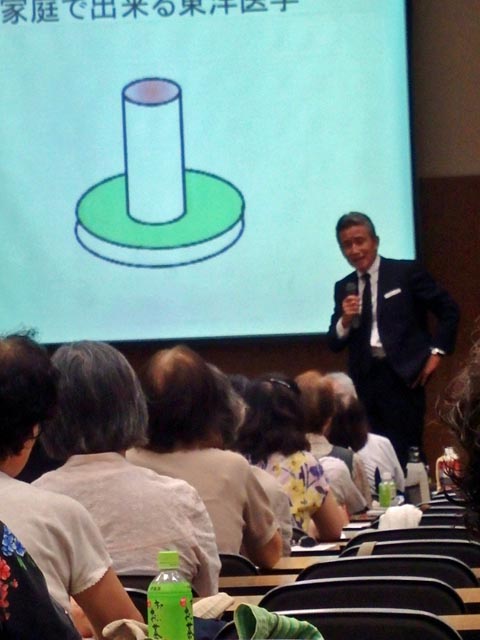

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2024.07.01

2024年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践!認知症予防の秘訣』

~いつでもどこでも楽しくできる認知症予防~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月26日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【参加者】100名

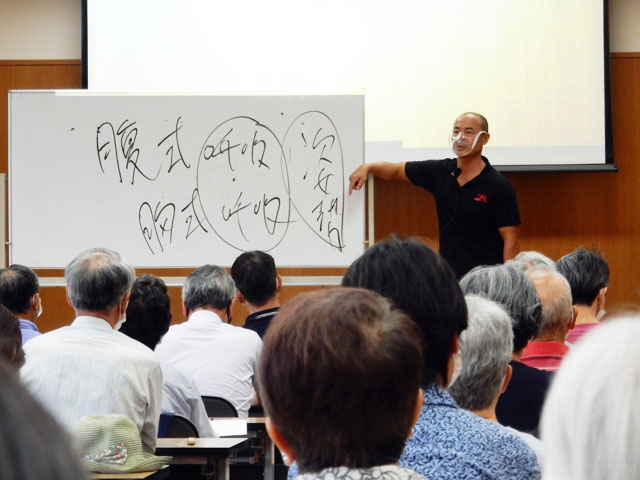

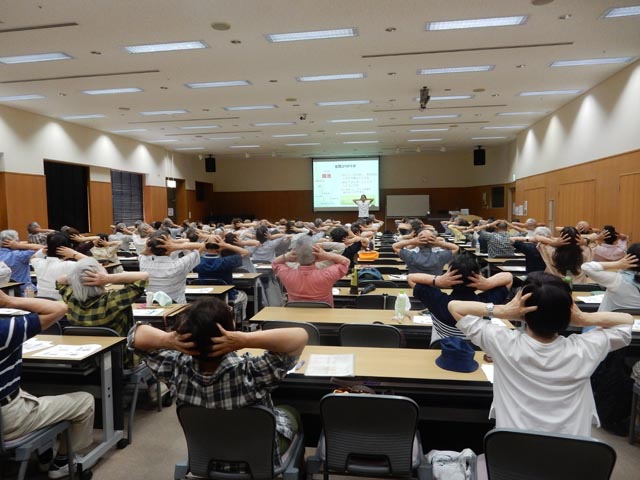

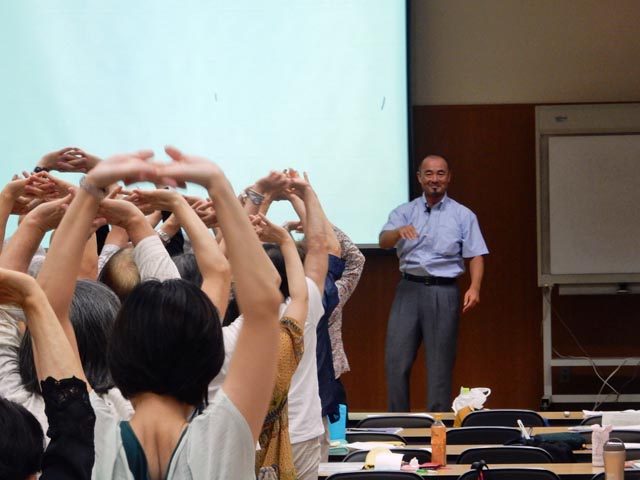

第3回テーマ:風船エクササイズによる、認知症の予防と実践

講 師:内田 真弘 (横浜国際プールはりきゅうマッサージ室 室長)

【内田室長コメント】

すっかり恒例となりました横須賀市市民大学講座ですが、今回のテーマは「認知症予防と実践」となります。

認知症は単純に「老化」が原因で起こる病気とは言えません。

そこにはライフスタイルの変化による身体の使い方の変化と深い関係にあるものと言えます。

東洋医学でいう「気の巡り」とは呼吸と自律神経の関係と密接と言えるものです。

そしてライフスタイルの変化により、からだの使い方の変化と呼吸の仕方の変化が認知症などにも影響しているのです。

「フレイル予防」の中でもオーラルフレイルと言われる誤嚥性肺炎などを引き起こす「誤嚥」は、咽頭筋、舌筋などの機能不全がその原因として挙げられ、不適切な呼吸法が要因となり様々な心身の不調を引き起こすと考えられているのです。

そこで今回は風船エクササイズを用いて普段はあまり気にしないであろう舌や咽頭筋。そして本来の鼻呼吸や腹式呼吸について実践を踏まえながら学んでいく講座になります。

不適切な呼吸は自律神経の働きを乱すことになり、様々な心身の不調をもたらすことになるのです。

初回は自然体で行う「腹式呼吸」を実際に触れてみて感覚を知ってもらい、そして体験してもらうことから始めます。

「舌を上あごにつける」という舌の感覚と腹式呼吸は切り離せない関係にあるものです。

舌圧と腹圧の関係に焦点を当てた今回の講座。

次回は更に深堀しながら「何故適切な呼吸が認知症の予防になるのか?」を参加者の皆様と学んでいきたいと思っております。

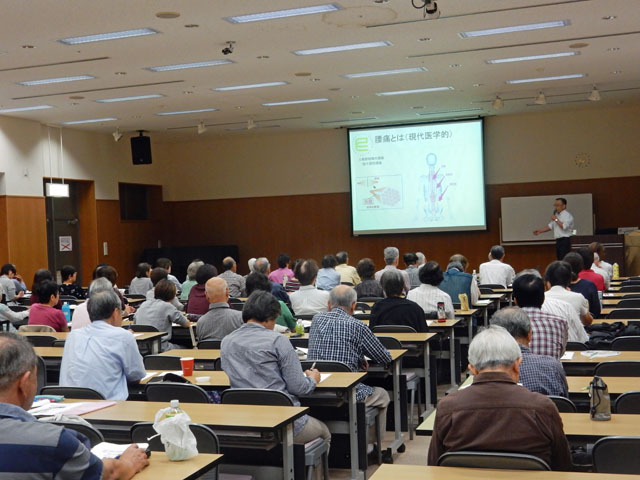

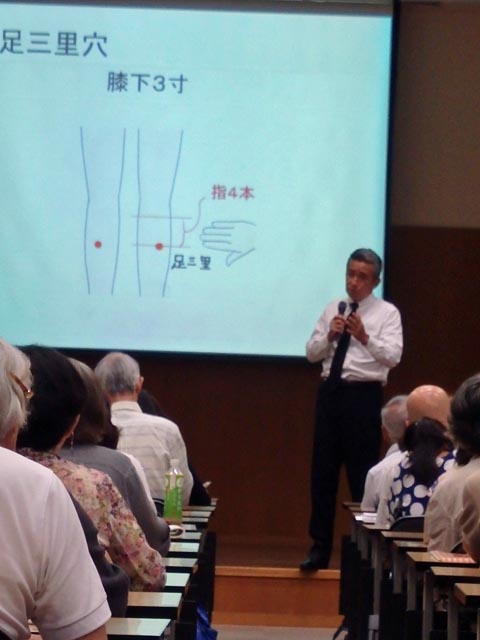

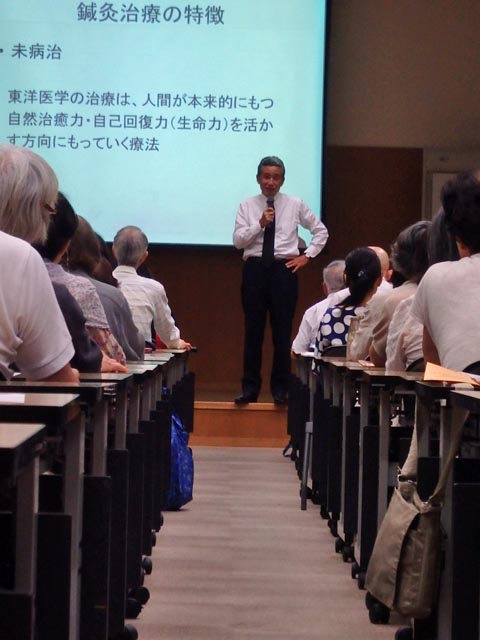

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2024.07.22

2024年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践!認知症予防の秘訣』

~いつでもどこでも楽しくできる認知症予防~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月10日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【参加者】100名

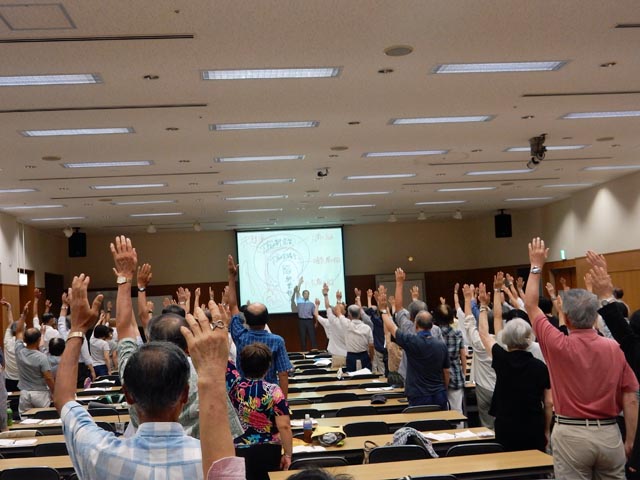

第4回テーマ:風船エクササイズによる、認知症の予防と実践②

講 師:内田 真弘 (横浜国際プールはりきゅうマッサージ室 室長)

【内田室長コメント】

本日は前回に引き続き2回目の風船エクササイズを用いての「認知症予防講座」。

そもそも東洋医学と風船エクササイズがどうつながるのですか?

という素朴な疑問が湧いてくると思いますが、東洋医学は感情の医学ともいえるものであり、そしてその感情は自律神経とは切っても切れない深い関係にあるのです。

そしてその自律神経の働きを従来の自律神経の働きからではなく、ポリヴェーガル理論から紐解きをしていく事で、風船を使った呼吸法が認知症予防だけではなく、「人間の病気の謎解きをする大事な役目を果たしてくれる」という事から二回目の講座ではこのポリヴェーガル理論について学び、風船エクササイズが何故、認知症予防につながるのかを参加者の皆様と風船エクササイズをしながら学んでいくものでした。

ポリヴェーガル理論では、自律神経は単純に交感神経と副交感神経の二種類からなるものではなく、自律神経は交感神経と腹側迷走神経、背側迷走神経という二種類の副交感神経、

つまりは3種類の自律神経からなるものであると説明されています。

ストレスとは自律神経が身を守るために行う生理反応の事であり、この時に交感神経が活性化する事で人は活動的になれるものであり、これが一般的にストレス反応と言われるものなのです。

このストレス反応によって呼吸数や脈拍数が上がり、血圧や血糖値が高くなるのもすべては動くための準備なのです。

交感神経はいうなれば動き回る為に必要な自律神経であり、副交感神経はその逆にからだを休ませるために血圧を下げて活動を抑制させる自律神経と言えるものです。

従来の自律神経の説明ではこの拮抗する自律神経の働きしかなかったのですが、ポリヴェーガル理論では副交感神経の中でも腹側迷走神経という自律神経の働きが健康である上で重要であるとしているのです。

腹側迷走神経は簡単に説明すると交感神経が暴走しすぎて心身に負担をかけすぎないように交感神経の働きを抑制して、そして背側迷走神経という副交感神経が過覚醒をして血圧を下げたり、体温を下げて休息モードに入りすぎないようにコントロールする役目があるのです。

そしてこの腹側迷走神経を活性化させるためには横隔膜を使ったいわゆる腹式呼吸が重要となるのですが、その為には実は舌や咽頭筋といわれる口腔内にある筋肉を使う事が必要となるのです。

それらの筋肉をトレーニングするために風船というアイテムを用いるのです。

舌を上あごにちゃんとつけられますか?

低位舌といって舌が落ちていると本来の鼻呼吸が出来なくなります。

舌には多くの脳神経、自律神経が関係しています。

誤嚥性肺炎予防の為にも舌のトレーニングは欠かせません。

そして舌は呼吸の時にもその舌の位置によって呼吸に影響を及ぼします。

(舌は下ではなく、上にあるのが本来の舌の位置です)

無呼吸症候群 いびきは認知症などのリスクを上げるともいわれています。

良い呼吸は健康な生活を送る上では必要不可欠なのです。

それでも普段何気なくしている呼吸は無意識に行われるものです。

それゆえに何がいい呼吸で、何が悪い呼吸なのか?という事には気が付かないものです。

それをテストするためにも風船を使ってみるのです。

風船を膨らます時も風船を膨らませたままその状態で鼻呼吸が出来て、初めて本来の鼻呼吸なのです(この時は膨らませた風船の口を指や唇で閉じないで鼻呼吸をすることです)

そしてこの呼吸が出来た時に、先ほど説明をした腹側迷走神経をうまく活性化させることが出来るのです。

自律神経の乱れは様々な病気を生み出す元になりやすいもの。

それは認知症でも例外ではありません。

そんな自律神経を調整する目的で風船エクササイズを用いるのです。

最初は風船を膨らます事すら難しいというかたもいらっしゃいますが、全ては筋肉が行う事ですので、時間をかけてやることで誰でも本来の健康の為の呼吸が出来るようになるのです。

※体調に不安がある方や心臓などに疾患を抱える方は一度、医師に相談の上行うようにしてください。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2024.07.29

2024年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践!認知症予防の秘訣』

~いつでもどこでも楽しくできる認知症予防~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月24日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【参加者】100名

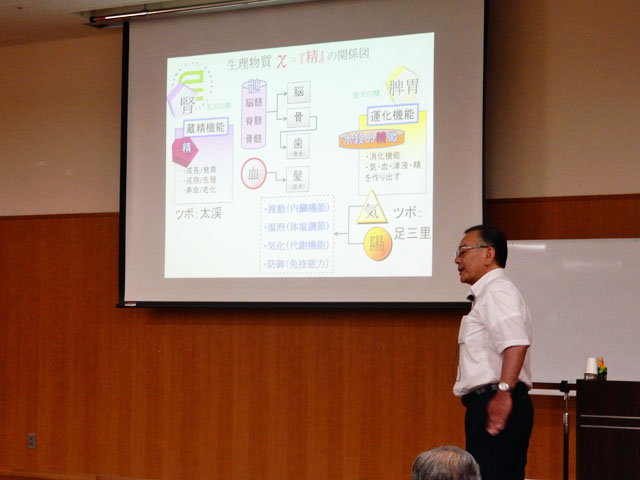

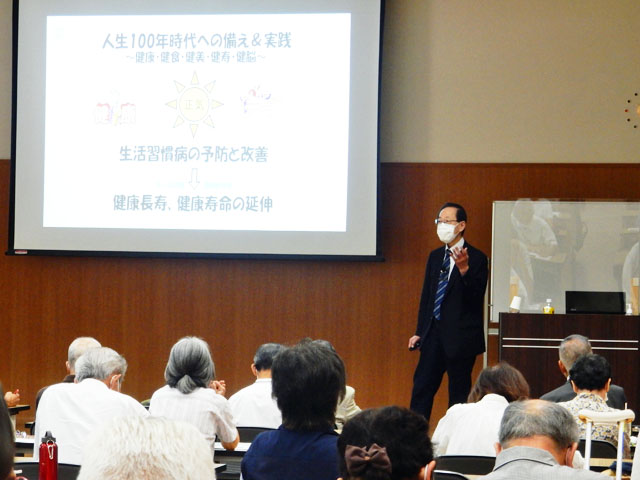

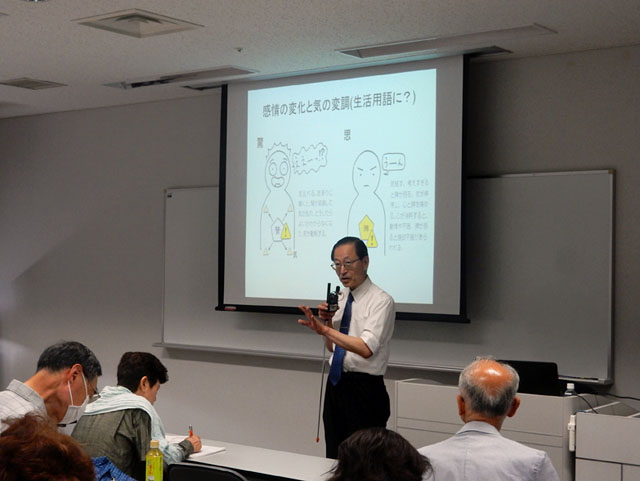

第5回テーマ:東洋医学で実践する認知症予防の秘訣《総集編》

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

今回は、今年度の東洋医学講座・最終回ということで、前半の講座では「人生100年時代への備え&実践」のためのキーワード、「健康・健食・健美・健寿・健脳」について、これらがどのように連動しているかについて総復習を行いました。そしてお一人おひとりが持っている健康力、自然治癒能力、レジリエンス、ホメオスタシス、免疫力、抵抗力などの素晴らしい力、これを東洋医学では「正気(せいき)の力」と言い、今一度その考え方を共有させていただきました。

正気の力のトラブルの1つ、循環障害。その予防と改善がどのように生活習慣病の予防、認知症の予防につながるのか。また正気の力のもう1つのトラブル、生成不足や消耗過多。その予防と改善がどのように感染症予防、フレイル予防、老年症候群予防につながるのか。これらについて総合復習を行い、そしてこれらをそれぞれ予防するための、東洋医学による養生法と、ツボ刺激について紹介させていただきました。

後半の講座では、生活習慣病の予防、認知症の予防のポイントは、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」がその極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。

内臓は体のエンジンだと思ってください。脳の働きを保つためにも、内臓(エンジン)の役割は大きいのです。加齢とともに内臓機能は一般的には低下していきますが、そこでツボを使って弱っている内臓を活性化する目的で、膻中、中脘、気海というツボをご紹介し、呼吸法と連動させたツボ刺激を実践してみました。

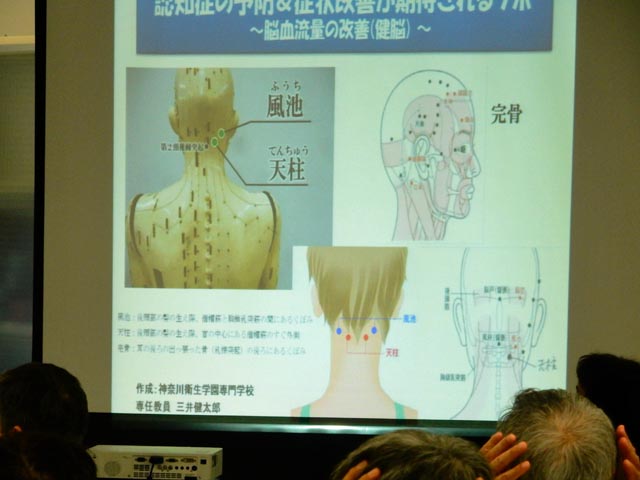

また加齢に伴い男女とも70歳になると、15歳の時に比べると脳血流量が30%以上減少しているという報告を紹介させて頂き、先ほど紹介した内臓の機能の活性化をベースとし脳血流量の改善(健脳)を目的としたツボの刺激の仕方についても一緒に実践してみました。

最後に、前回に引き続き(株)セイリン様にご提供いただいた「パイオネックス・ゼロ」の使い方を動画で紹介しながら、合谷と外関に一緒に添付してツボ刺激を実践いたしました。

「継続は力なり」です!参加者の皆様が日々実践され、セルフケア、セルフメディケーションにぜひチャレンジして頂きたいと思います!!

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.06.05

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 5月24日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

第1回テーマ:ツボを使った免疫力アップの秘訣

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【イントロダクションPDF】】☆一緒に考えてみましょう!☆ (クリックで詳細表示)

【兵頭センター長コメント】

お一人お一人には、自然治癒力、レジリエンス(回復力、復元力)、ホメオスタシス(健康を維持するための働き、恒常性の維持)、免疫力、抵抗力など、素晴らしい力が備わっています。これらの素晴らしい力を東洋医学では、総称して「正気(せいき)の力」と呼んでいます。今年度も、東洋医学のこの考え方をまず紹介し、そして参加者の皆様とこの考え方を共有することから第1回目の講座を始めさせていただきました。

イントロダクションの「まとめ」のスライドをご覧ください。正気の2タイプのトラブル(循環障害、生成不足・消耗過多)により、日本が抱えているどのような社会的課題が出現しているのか、どのように連動しているのかについて、本日ご参加いただいた皆様に気づいて頂ければ、本日の講座は「大成功」とさせていただきます。

世界一の超高齢社会となっている日本ですが、健康長寿の実現や健康寿命の延伸をはかるためには、ワクチンや免疫力に目をむけるだけでなく、お一人おひとりが本来持っている「正気の力」全体に目を向けることの重要性について、お話をさせて頂きました。そして後半の実技(ツボを使った実践セミナー)では、この「正気の力」を発揮し、高め、維持するために古来よりよく使われている代表的な幾つかのツボをご紹介し、参加者の皆様と一緒にツボ刺激のコツを実践させていただきました。

横須賀市の市民の皆様の「元気」が、横須賀市をいっそう「元気」にさせることでしょう。 そのためにも本講座(全8回)を担当させていただきます神奈川衛生学園専門学校の講師陣は、皆様が「いつまでも元気でいるヒント」を東洋医学のいろいろなジャンルから精一杯、情報を提供してまいりたいと思っております。多くの市民の皆様との東洋医学交流の機会をご提供いただきました公益財団法人横須賀市生涯学習財団の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.06.12

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月7日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

第2回テーマ:ツボを使ったフレイル予防の秘訣

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【イントロダクションPDF】】☆一緒に考えてみましょう!☆ (クリックで詳細表示)

【兵頭センター長コメント】

今回のテーマは、「ツボを使ったフレイル予防の秘訣」でした。まずは、フレイルの多面性として、閉じこもり、孤食などと関係する「社会的フレイル」、低栄養・転倒の増加・口腔機能低下などの「身体的フレイル」、意欲・判断力や認知機能低下、うつなどと関係する「精神的・心理的フレイル」を紹介させていただきました。受講者の多くの方が気づかれたと思いますが、東洋医学の基本的なコンセプトとして、心身一如という考え方がありますので、「身体的フレイル」と「精神的・心理的フレイル」については、ご本人のツボを使ってこの2タイプのフレイルを連動させて一緒に予防と改善をはかることが大切です。社会的フレイルについては、地域のコミュニティとの連携がとても大切です。

今回は、健常者、プレ・フレイル、フレイルの状態を判断する方法として、5つの項目の基準を紹介させていただき、まず参加者の皆さんに現在のご自身の状態を判断していただきました。

次に、「ツボを使ったセルフケアによるフレイル対策(兵頭案)」を下記のように紹介させていただきました。前回も紹介させていただいた、お一人おひとりが持っている素晴らしい力、健康力・自然治癒能力・レジリエンス・ホメオスタシス・免疫力・抵抗力などを、東洋医学では総称して「正気の力」と称しています。

日本老年医学会のフレイルの定義にもとづいて、もしフレイルが「加齢に伴う症候群として、多臓器わたる生理的機能低下(虚)やホメオスタシス(恒常性)の低下(虚)、身体活動性、健康状態を維持するためのエネルギー予備能の欠乏(虚)を基盤としている」のであれば、まさに「人の正気の力をご本人のツボという自己調整能をもっているスイッチを使って、しっかりとサポートすることが、身体的フレイル、および精神的・心理的フレイルの予防と改善につながる(仮説)」ということになります。つまりツボを使ったウェルビーイング・サポートは、フレイルの予防・改善につながる可能性がとても高いということになります。

そこで、東洋医学では内臓の働きをエンジンの働きとしてとらえると、多臓器にわたる生理的機能低下は、エンジンにトラブルが発生していることになりますので、五臓の働きを調整する作用に優れている、原穴グループというツボの取り方と、刺激の仕方をご紹介し、参加者全員で実践いたしました。参加者の皆様は、ツボの位置の確認、ツボの刺激の仕方に大変興味をもち、実践されていました。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.07.03

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月21日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

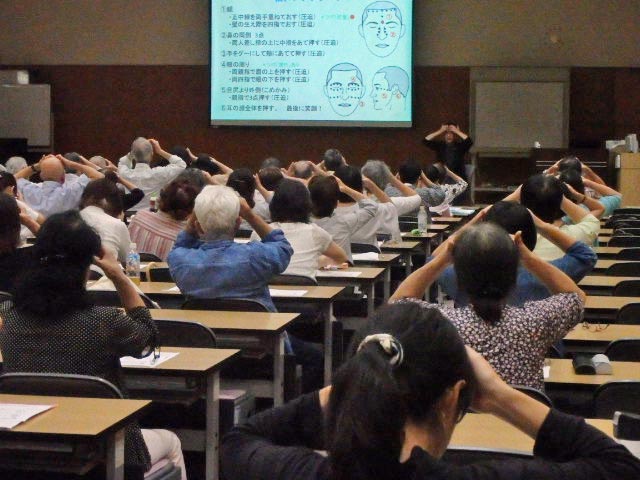

第3回テーマ:ツボを使った認知症の予防と実践

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【イントロダクションPDF】】☆一緒に考えてみましょう!☆ (クリックで詳細表示)

【兵頭センター長コメント】

生活習慣病の予防、認知症の予防のポイントは、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」がその極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。

本日の講座では、この東洋医学の考え方にもとづいた体質別・生活習慣病の予防・改善という角度から、気滞、痰湿、血瘀のそれぞれの体質ごとの養生法と、ご自身のツボというスイッチを使った体質別・連動している生活習慣病の予防/認知症予防への取り組み方[実践編]について紹介をさせていただきました。

また、内臓は体のエンジンであり、脳の働きを保つためにも、内臓(エンジン)の役割は大きいという東洋医学の考え方を紹介させていただきました。加齢とともに内臓機能は一般的に低下していきますが、そこでツボを使って弱っている内臓を活性化する目的で、膻中、中脘、気海というツボを紹介させていただき、それぞれのツボの刺激の仕方を呼吸と連動させながら全員で実践していただきました。

さらに、前回紹介させていただいた「加齢に伴い男女とも70歳になると、15歳の時に比べると脳血流量が30%以上減少している」という報告を紹介させて頂き、前頭葉、後頭葉、側頭葉、頭頂葉のツボを紹介し、それぞれのツボの刺激の仕方を実践していただきました。

最後に、痛みの緩和⇔ストレスの緩和⇔気血水の巡りの改善⇔生活習慣病の予防⇔認知症の予防

という仮説を紹介させていただき、例として頸・肩の痛み、腰の痛みをセルフメディケーションを目的として3つのツボを紹介しました。参加者120名全員に蛍光ペンでツボの位置を点穴し、その後にそれぞれのツボを刺激しながら、必要な運動療法を併用しながら実践いたしました。会場からは、セルフメディケーションにより痛みの緩和、運動可動域の改善が見られた多くの参加者から、絶賛の拍手をいただきました。

「継続は力なり」です!参加者の皆様が日々実践され、セルフケア、セルフメディケーションにぜひチャレンジして頂きたいと思います!!

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.07.24

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月5日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

第4回テーマ:健康に必要な姿勢と息遣い①

講 師:内田真弘 (横浜国際プールはりきゅうマッサージ室 室長)

【内田室長コメント】

姿勢が崩れると息が乱れます。

息が乱れると姿勢が崩れます。

しかし自分の姿勢や息遣いは長年の癖によって作られたものと言えます。

そして癖とは自分で気が付いているものは全体の1割程度 実際の生活の中では残りの9割である無意識に支配されていると言えます。

今回はそんな「呼吸」について深堀の講座でした。

しかし残念なことに呼吸は知っているつもり、出来ているつもりであることが多いのです。

口呼吸はからだに良くないから鼻呼吸をしましょう。と言われてもただ口を閉じれば鼻呼吸になるという単純なものではありません。

「いい呼吸」と「いい姿勢」の為には実は「舌」が重要な役悪を果たすのです。

メンタルとからだの深い関係についても呼吸と姿勢から知ることが出来るのです。

そこにも「舌」の秘密があるのです。

今回はそんな「舌」と姿勢と呼吸の関係について学びました。

第5回では風船を使っての今の自分の呼吸について身をもって体験してもらいます。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.07.24

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月19日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

第5回テーマ:健康に必要な姿勢と息遣い②

講 師:内田真弘 (横浜国際プールはりきゅうマッサージ室 室長)

【内田室長コメント】

前回は呼吸と姿勢についての話でしたが、今回は実際に自分の呼吸がちゃんと出来ているのかを、風船を使っての実技を中心に話を進めました。

風船エクササイズではただ風船を膨らますことが目的ではありません。

実は大事なのは風船を膨らませたらその風船の口をふさがないで膨らませた風船が萎まないようにキープしたまま鼻呼吸を行うということを参加者の皆さんに試してもらいました。

これが残念なことに難しいんです。

そしてこの風船エクササイズの前には舌全体を上あごに付けることが出来るか?を試してもらい、その上あごに舌をつけた状態から「舌を鳴らす」「舌パッチン」を試してもらいました。

「舌遊び」。舌も筋肉の塊です。そして鼻呼吸をするにはこの舌がちゃんと使えているか?が重要になるのです。

「低位舌」と言って舌の筋肉が弱ってくると舌が下がりがちになります。

疲れると話すのが億劫になったり、舌を噛みやすくなるのもこの舌の筋肉がうまくうごかなくなるからなのです。

そしてこれは姿勢や呼吸にも大きく関係する事なのです。

最近物を飲み込むときにうまく呑み込めない、むせることがおおくなったなど、これらは舌の筋肉がうまく動いていないために、食物をちゃんと喉の奥まで送り込めなくなるからなのです。

「誤嚥性肺炎」のリスクを下げる為にもこの「舌」をうまく使う事は重要であり、

そしてその為には本来の「鼻呼吸」を身につける必要があるのです。

そこで風船を使うのです。

今回は参加者の皆さまに風船エクササイズを体験してもらい呼吸の大切さ、そして適切な呼吸法を身につけることでからだの様々な不調を取り除くことが出来るという事を知っていただけたと思います。

「継続は力なり」、日々コツコツ続けることこそ健康な心身を手に入れる近道なのです。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.08.28

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 8月23日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

第6回テーマ:東洋医学とツボの実践

講 師:飯野 享 (神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 学科長)

【飯野学科長コメント】

第6回目となる今回のテーマは、“東洋医学とツボの実践”です。

本日8月23日は二十四節気では「処暑」で、厳しい暑さの峠を越した頃のはずですが、今年はまだまだ暑さのおさまる気配がありません。そのような中、今回も会場がいっぱいの方々が受講して下さいました。

まず、本講座のテーマとしている「未病」は、神奈川県が県をあげて取り組んでいることであり、その取り組みについて少しお話させていただきました。

そして、東洋医学のからだの捉え方や東洋医学の考え方にある「陰陽」についてご紹介し、気を充実させ冷えを防ぎ身体を温めるツボをご紹介しました。

猛暑で熱中症のニュースを毎日のように耳にしています。適度に冷やすことはとても重要です。夏の間に身体を冷やし過ぎると今は良くても秋以降に身体に影響が出てきてしまうことがあります。なんでもやり過ぎは良くないですよね。

その後、肩こりや腱鞘炎、腰痛や膝痛など多くの方々によく起こる症状について効果のあるツボをご紹介しました。

自分の身体でも、ツボを見つけるのはなかなか難しいものなのです。今回もまずは動画で場所や見つけ方、押し方をお見せして、各自シールを貼ってもらいました。

肩こりのツボは、もちろんコリを感じる肩周辺にもあるのですが、少し離れた手にもあります。ツーンと響きを感じるところをジワーッと押して、経絡の気血の流れを整えます。気血の滞りが取れればコリや痛みはスーッと消えていきます。

そしてツボを紹介しつつも、合わせて腕のストレッチや首や頭のセルフマッサージもご紹介し皆さんと一緒に行いました。これも滞りを取り、流れを良くするのにとっても効果があります。冷えは大敵ですから!

また、ご高齢の参加者の方々も多いので、膝痛のツボをご紹介しました。ここは、お灸をするととっても効果があります。ドラッグストアでも自分でできるお灸が販売されていますが、昔からお灸は民間療法として広く行われていたものです。未病に最適な方法なんです!

病を避けるには日々の生活での養生が大切!!その中で今回ご紹介したツボやマッサージなどを取り入れていただき、健康に日々を過ごしていただければ幸いです。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.09.11

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月6日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

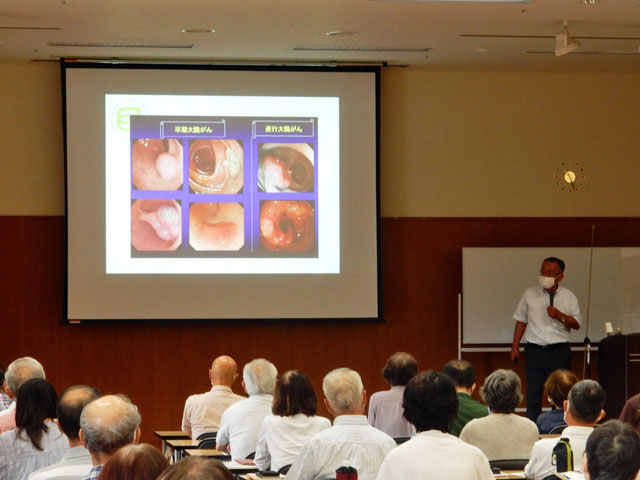

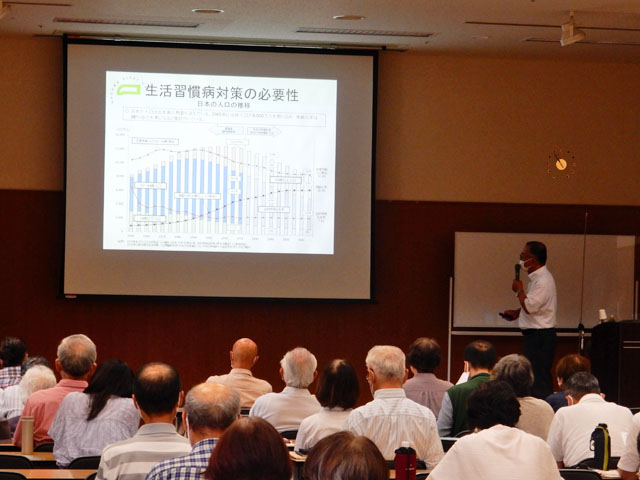

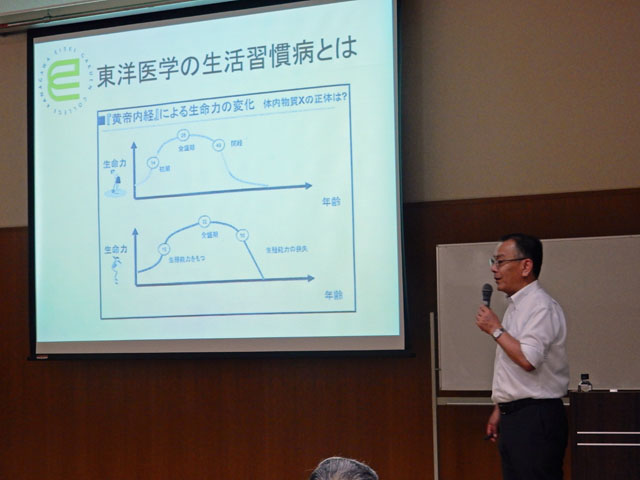

第7回テーマ:東洋医学による生活習慣病の予防と実践

講 師:田山盛二 (神奈川衛生学園専門学校 東洋医療綜合学科 教員)

【田山先生コメント】

本講座のお手伝いを初めて7年目を迎えました。今年度は、COVID-19の感染は終息には至らないまでも感染者数は横ばいか微増、ようやく落ち着き始めた中での開講となりました。全8回の講座の7回目が私の担当です。「東洋医学による生活習慣病の予防と実践」というお題で、約120名の横須賀市民の皆様に2時間に亘りお話しさせて頂きました。

前半はメタボリックシンドロームから生活習慣病への道程、国民医療費の観点からの予防の必要性を、我が国における悪性新生物、虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の各患者数と医療費負担の現実を、日本の統計資料と横須賀市の統計資料および生々しい病理標本のスライドを使いながらお話しさせて頂きました。

後半では、東洋医学的観点から痰湿,瘀血、気滞を取り去り、メタボリックシンドロームを改善、予防する方法と、行動変容を目的とした現代医学的知識、食事内容の見直し、運動の仕方を、御自身で考えていく方策をお話しさせて頂きました。

超高齢者社会、少子高齢化とマスコミ各社は騒ぎ立て、まるで我が国の負担の一因が高齢者である様に思わせる風潮は如何なものでしょうか。団塊の世代の方たちも、その下の私の様な65~70歳の方々も、健康でバリバリ働き、統計上は生産者人口にカウントされずとも、税金を納め社会貢献しているのが現実ではないでしょうか。今や高齢者の4人に1人が就労しています。生産者人口15~64歳の統計など意味がないのではないでしょうか。15~75歳に変更すれば2千万人の生産者人口増加となりますぞ、岸田さん。とは言え、その大前提として、元気一杯で、心も体も健康な高齢者でなくては。というわけで、健康寿命をもっともっと伸ばし、よりよい社会を形成するうえで活躍していかなければならない使命があると思う今日この頃の私です。人生100年時代と言われる昨今、生活習慣病にならないように回避し、東洋医学の考えに基づく、気血津液を充分に巡らせ、より良いエンジンで、より良いガソリンを供給し、燃えカスを出さずに「生涯健康で現役で生きて参りましょう」とエールを送り終講してまいりました。

今回参加して頂いた横須賀市民の皆様はもとより、ご家族や近隣の方々にも積極的に本講座の内容を啓蒙して頂き、少しでも健康の維持増進に役立てて頂くと共に「生涯健康で生きる、健康寿命を延ばすこと」に活かして頂ければ幸甚です。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2023.10.02

2023年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する様々な未病への対応方法』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月20日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

【参加者】120名

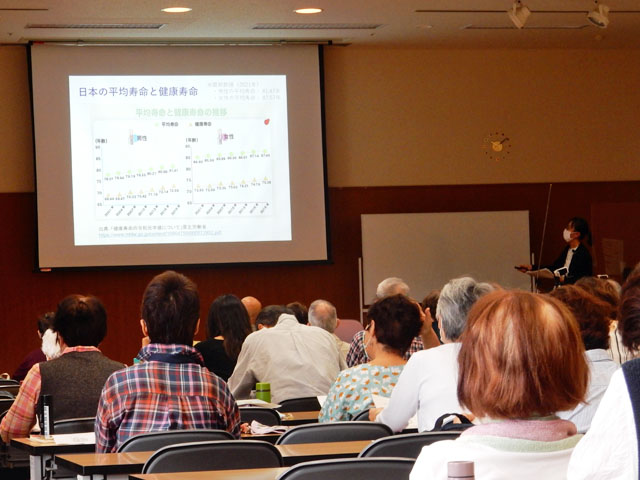

第8回テーマ:健康寿命を延ばすために

講 師:笹倉 淳子 (神奈川衛生学園専門学校 学校長)

【笹倉学校長コメント】

今回が8回目の講座で最終回を担当しました。

本講座の今年度のテーマは「東洋医学で実践する様々な未病への対処法」で、まずはこれまでどんなことをやってきたのか振り返りをしました。

そのうえで、今回のテーマ「健康寿命を延ばすために」で、健康寿命についての概要と日本の取り組みについて皆さんと共に確認しました。また健康寿命を延ばすヒントをいくつかご提案しました。そんな中で食べ物、野菜の重要性などもお伝えしました。横須賀にはおいしい野菜がいっぱいなことも皆さんと確認しました。

また、「養生」についても考え、江戸時代の貝原益軒氏による養生訓より「導引(東洋医学の運動療法)」を取り上げ、書かれている内容をもとに実際に皆さんとやってみました。途中ポイントをお伝えしながら、少し内容を追加して行いました。

皆さん楽しそうにおこなわれていました。こういった先人の実践が、厚労省が推奨しているプラステン(+10分)の身体を動かすことにも繋がるのではないかと思います。

講義後半は、東洋医学的健康チェック(五臓チェック)を行い、ご自身の体調の傾向を確認していただきました。傾向に合わせた必要なツボをご紹介して、ご自身にそのツボを触れていただきました。受講された皆さん、8回目ともなるとツボの取り方が上達していました。

素晴らしいです。そして最後に手にもいっぱいツボがあることから、手のセルフマッサージを実施しました。最後に手を合わせて。無事に講座が終了しました。

最後まで多くの方のご参加があり、また熱心で真剣にしっかりメモを取られながら受講して下さりました。皆様のご協力で無事最後まで終了できましたこと、改めて感謝申し上げます。皆様の健康寿命が延伸し、楽しい日々を送るためのヒントになれば幸いです。私たちもこれからも色々な活動を通して、横須賀の方々の健康のお役に立てればと思います。

「楽しみながら!継続は力なり!」でこれからもお元気に活躍されることを祈っております。またお逢いできる日を楽しみにしております。

【講演の様子】

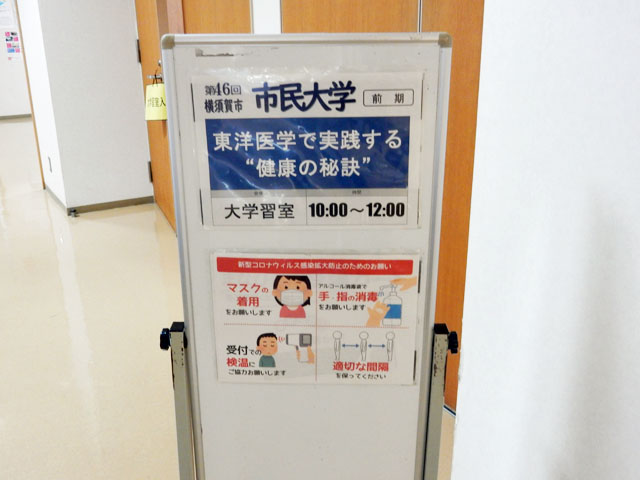

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.06.06

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 5月25日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第1回テーマ:東洋医学の健康観 ~ツボを使った免疫力アップの秘訣~

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

東洋医学の考え方によると、人にはいったいどの様な力が備わっているのでしょうか?自然治癒力、レジリエンス(回復力、復元力)、ホメオスタシス(健康を維持するための働き、恒常性の維持)、免疫力、抵抗力など、私たちには素晴らしい力が備わっています。これらの素晴らしい力を東洋医学では、総称して「正気(せいき)の力」と呼んでいます。

今年度も、東洋医学のこの考え方をまず紹介し、そして参加者の皆様とこの考え方を共有することから第1回目の講座を始めさせていただきました。コロナ対策の一つのテーマは、お一人おひとりの免疫力ですが、自然免疫も獲得免疫も「正気の力」の一部なのです。今一度、視野をひろげて「正気の力」全体について一緒に考えてみましょう!

世界一の超高齢社会となっている日本ですが、健康長寿の実現や健康寿命の延伸をはかるためには、ワクチンや免疫力に目をむけるだけでなく、お一人おひとりが本来持っている「正気の力」全体に目を向けることの重要性について、お話をさせて頂きました。そしてこの「正気の力」を発揮し、高め、維持するために古来よりよく使われている代表的な幾つかのツボをご紹介し、参加者の皆様と一緒にツボ刺激のコツを実践させていただきました。

横須賀市の市民の皆様の「元気」が、横須賀市をいっそう「元気」にさせることでしょう。 そのためにも本講座(全8回)を担当させていただきます神奈川衛生学園専門学校の講師陣は、皆様が「いつまでも元気でいるヒント」を東洋医学のいろいろなジャンルから精一杯、情報を提供してまいりたいと思っております。定員を超える多くの市民の皆様との東洋医学交流の機会をご提供いただきました公益財団法人横須賀市生涯学習財団の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.06.13

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月 8日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第2回テーマ:東洋医学による認知症の予防と実践

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

生活習慣病の予防、認知症の予防のポイントは、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」がその極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。

本日の講座では、この東洋医学の考え方にもとづいた体質別・生活習慣病の予防・改善という角度から、気滞、痰湿、血瘀のそれぞれの体質ごとの養生法と、ご自身のツボというスイッチを使った体質別・生活習慣病の予防/認知症予防への取り組み方[実践編]について紹介をさせていただきました。

最後に、加齢に伴い男女とも70歳になると、15歳の時に比べると脳血流量が30%以上減少しているという報告を紹介させて頂き、脳血流量の改善(健脳)を目的としたツボの刺激の仕方についても一緒に実践してみました。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.07.04

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月 22日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第3回テーマ:東洋医学による認知症の人へのアプローチ

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

今回は、中国天津中医薬大学の韓景献教授のグループが、「健康長寿の実現、健康寿命の延伸」を目的として開発した「三焦鍼法(さんしょうしんぽう)」という鍼灸治療法について紹介をさせていただきました。老化促進マウスを用いた三焦鍼法の基礎研究では、「骨年齢、脳年齢、生殖機能年齢の延長、そして寿命の延長」が認められたとのことです。このことは三焦鍼法に、著しい補腎と補精の効果があることを示唆しています。

次に、この三焦鍼法を認知症の方に用いてどのようにサポートをさせていただいているか、お一人お一人の力を引き出すことによって、どのように認知機能低下の抑制、行動心理症状の緩和につながり、そしてそれがQOLの向上につながっているかについて、4名の方の事例についてご紹介をさせていただきました。「これらの結果を出しているのはご本人ですよ!ご本人の力なのですよ!このことを忘れないように!」、このことは私がいつも強調させていただいているメッセージです。

最後に、「痛みの緩和はストレスの緩和につながり、ストレスの緩和は気血水の巡りの改善につながる」ことをお話しし、首のトラブルには中渚、落枕、腰のトラブルには腰痛点に反応がでやすいことをご紹介しました。そして参加者全員の中渚、落枕、腰痛点に蛍光ペンでマーキングをし、ツボシールを貼ってもらい、実際にツボを押さえながらの運動療法を実践いたしました。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.07.25

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月 13日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第4回テーマ:健康に必要な姿勢と息遣い①

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校 附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室 室長)

【内田室長コメント】

今回も例年同様多くの参加者の皆様と「姿勢と息遣いを学ぶ講座」の開講となりました。

東洋医学をベースにして生理学や心理学などの要素も交えながら「気」と「息」の関係

そして普段何気なくしている呼吸と姿勢の関係から健康について学んでいく講座となっております。

一回目の今回の内容は、メンタルと心身の関係についてから始まり、深呼吸と過呼吸の関係や、何故鼻呼吸が大事なのか?呼吸にまつわる勘違いなど、知っているようで実はよく知らない呼吸と血流の関係、心(感情)とメンタル、呼吸の関係など

実際にどういう呼吸が本当に心身に良いのか?をお互いに体験しながら、学んでいただきます。

肺呼吸(外呼吸)と細胞呼吸(内呼吸)の違い 深呼吸をしても血中酸素飽和度は上がらない。口呼吸で腰痛になりやすい?猫背と呼吸の関係

肩で息をするのがなぜからだに良くないのか

呼吸を学ぶことで見えてくる様々なからだやメンタルの不調を変えていくのがこの講座の目的です。

目から鱗が落ちる?そんな呼吸と姿勢の不思議を一緒に学んでいきましょう。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.08.01

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月 27日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第5回テーマ:健康に必要な姿勢と息遣い②

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校 附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室 室長)

【内田室長コメント】

前回よりも感染者の増加に伴い、予定していた実技が急遽中止となり、講演中心の第二回となりました。

呼吸とは不要な分の二酸化炭素を体外に排出して、必要な分の酸素を体内に取り込むことを言います。ここで重要なのは呼吸をコントロールしているのは二酸化炭素であるという事なのです。

実は適量の二酸化炭素が血中にある事で細胞が酸素を取り込みやすくなるのですが

口呼吸によって二酸化炭素が過剰に体外に排出されてしまうとこの恩恵に与れなくなるのです。

そしてどんなに深呼吸をしても酸素は多く体内には取り込まれなく、逆に過剰に取り込もうとする事でからだに負担がかかりそれが原因で疲れやすく、息が上がりやすくなってしまうという負のスパイラルにはまってしまうのです。

つまりは多くの方の深呼吸はただ過呼吸となり逆に健康を害する事が多いのです。

そして健康な呼吸をするのに重要なのが姿勢なのです。

顎が上がる 肩で息をする 猫背

これらは健康な呼吸の妨げとなるものと言えます。

背中が丸々って顎が上がると鼻呼吸がしづらくなり、口呼吸となるのです

この事が肺に負担がかかり感染症と言われるものに対しても無防備となるのです。

鼻呼吸は本来の呼吸筋である横隔膜を刺激して本来の腹式呼吸を促します。

この横隔膜はからだをささえる為にも重要な筋肉でもあるのです。

実は筋、筋膜性腰痛症と言われる腰痛などはこの鼻呼吸が出来ていなく、その代わりに口呼吸となることで、腰が抜けやすくなる事でその分を支えようと周りの筋肉が過剰に緊張する事から腰痛が出やすくなるのです。

呼吸筋とは姿勢筋でもあるのです。

姿勢を正すと息の通りが改善され、頭もスッキリする事は誰でも体験したことがあると思います。

東洋医学でいう「気の巡りがよくなる」とはこの呼吸と姿勢の深い関係でもあるのです。

普段、マッサージや鍼灸の治療を受けている方は施術を受けているときにこの鼻呼吸と背筋をちっと伸ばすという意識をもって受ける事で更なる効果が期待できると思いますので是非お試しください。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.08.29

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 8月 24日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第6回テーマ:ツボの極意

講 師:飯野 享

(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 学科長)

【飯野学科長コメント】

第6回目となる今回のテーマは、“ツボの極意”です。

猛暑もすこし落ち着き、秋の足音も聞こえ始めるころになりました。今回も約120名と多くの方が受講されていました。

まず、神奈川県が取り組んでいる東洋医学の「未病」という考え方、予防医学の大切さと自然治癒力の重要性についてご紹介してから「東洋医学のからだの捉え方」について講義を行いました。

東洋医学の考え方にある「陰陽学説」や「五行学説(木・火・土・金・水)」についてお話しました。

人間も自然の一部であり、自然界で起こることは人体の中でも起こるということを、東洋医学クイズなども交えてお話しました。

人生経験の多い方々ばかりですので、思い当たることが多く、共感しながら聞いていただけたのではないかと思います。

東洋医学は、難しいイメージがあると思いますが、身近に感じて頂けたら幸いです。

後半は、皆さんのお悩みが多い「首肩こり、肩肘の痛み、腱鞘炎、眼精疲労」などの症状に効果のあるツボについて学んで頂きました。

ツボの場所を理解するのは難しいのですが、今回はコロナ禍ということもあり接触することは控えることとし、事前に撮った動画を使って説明しました。

「あーそこそこ」となるような場所を探してもらいながら押す向きや強さなども注意しながらツボ押しして頂きました。

前半の東洋医学のところで話をしすぎてしまい全てのツボをご紹介できなかったですが、何かの機会にお伝えできればありがたいです。

今回、お話した東洋医学の知識やご紹介したツボを活用して「未病」の一助になれば幸いです。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.09.12

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月 7日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第7回テーマ:東洋医学による生活習慣病の予防と実践

講 師:田山盛二

(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 教員)

【田山先生コメント】

今回は、9月7日に「東洋医学で実践する健康の秘訣・生活習慣病の予防と実践」というお題を仰せつかり、メタボリックシンドロームから生活習慣病への道程、国民医療費の観点からの予防の必要性、現代医学的観点と東洋医学的観点双方からのメタボリックシンドロームの回避方法を中心に、BMI25.4.・ウエスト88㎝&喫煙者の私が、反面教師として約120名の横須賀市民の皆様に2時間に亘りお話しさせて頂きました。

前半は、我が国における悪性新生物、虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の各患者数と医療費負担の現実をおどろおどろしい映像を使いお話した後、生活習慣を改善するための行動変容を目的とした現代医学的知識、食事内容の見直し、運動の仕方等をお示し、後半では、先回まで6回の内容を踏まえ、東洋医学の考えに基づく、気血津液を充分に巡らせ、より良いエンジンでより良いガソリンを供給し、燃えカスを出さずに済む方法をツボ押しや食養生を交えお話させて頂きました。

今回参加して頂いた横須賀市民の皆様はもとより、ご家族や近隣の方々にも積極的に啓蒙して頂き、少しでも健康の維持増進に役立てて頂ければ幸甚です。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2022.09.26

2022年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月21日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 カリキュラム (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

【参加者】116名

第8回テーマ:健康寿命を延ばすために

講 師:笹倉淳子

(神奈川衛生学園専門学校 学校長)

【笹倉学校長コメント】

今回8回目の最終回に担当させていただきました。コロナ禍で心配は尽きませんでしたが、1回目から本日まで受講者が減ることなく、多数のご参加があり開講できました。

最終回なので、まず本講座の振り返りをし、各回の繋がりをお伝えしました。そして、今回は『健康寿命を延ばすために』ということで、最初に日本の健康寿命の現状や取り組みについてお話ししました。健康日本21(二次)施策や、2040年に健康寿命を85歳以上にするための取り組みがあることなどをお伝えしました。

そのうえで、健康寿命を延ばすためのヒントを提示し、今から取り組めるちょっとしたことなどをお伝えしました。『養生』について取り上げ、江戸時代に84歳の貝原益軒氏が著された健康法の指南書ともいわれる『養生訓』の一部を紹介し、皆さんと実際にやってみました。

養生訓にある“導引のすすめ”で、導引は東洋医学の一つで運動療法ですが、「動く、さする、揉む」を行って、気血の流れを促すものです。朝起きた後、座ってやるやり方で、実際に一つずつ皆さんと真剣にかつ楽しみながら、やってみました。途中息遣いや体の動かし方のヒントなども入れながら、頭から足先まで気持ちよく動かしました。改めて先人が良く考えて実践されていたものだと感じながら、江戸時代に戻った気分でした。

後半は、東洋医学健康チェックシートを用いて、皆さんお一人お一人チェックを行い、ご自身の傾向を確認しました。そのうえで使えるツボをご紹介し、ツボの取り方などを具体的にお伝えしました。大人数でしたので、実演は大画面に投影して、後ろの方にも見えるようにいたしました。

最後まで熱心に楽しく学ぶ姿勢を見ながら、東洋医学が浸透していくありがたみを改めて感じました。今年度も東洋医学講座ありがとうございました。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2021.06.07

2021年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 5月26日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 PDF (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

第1回テーマ:東洋医学の健康観 ~ツボを使った免疫力アップの秘訣~

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

東洋医学の考え方によると、人にはいったいどの様な力が備わっているのでしょうか?東洋医学のこの考え方を紹介し、そして参加者の皆様とこの考え方を共有することから第1回目の講座を始めさせていただきました。

自然治癒能力、レジリエンス(回復力、復元力)、ホメオスタシス(健康を維持するための働き、恒常性の維持)、免疫力、抵抗力など、私たちには素晴らしい力が備わっているのです。これらの素晴らしい力を東洋医学では、総称して「正気の力」と呼んでいます。

コロナ対策の一つのテーマは、お一人おひとりの免疫力ですが、自然免疫も獲得免疫も「正気の力」の一部なのです。今一度、視野をひろげて「正気の力」について一緒に考えてみましょう!

鍼施術をすることにより、NK(ナチュラルキラー)細胞を活性化してウイルス感染した細胞を破壊してくれるという研究報告、そしてキラーT細胞を活性化してウイルス情報を記憶し、同じウイルスに感染した時の初期対応が早くなり、2回目以降に感染した場合、病状が悪化しにくくなるという研究報告を紹介させていただきました。

また、灸施術をすることにより、マクロファージが活性化する事が確認されているという研究報告を紹介させていただきました。マクロファージには、体に入ってきた異物を取り込んで殺菌する働きがあることがわかっています。

世界一の超高齢社会となっている日本ですが、健康長寿の実現や健康寿命の延伸をはかるためには、ワクチンや免疫力に目をむけるだけでなく、お一人おひとりが持っている「正気の力」全体に目を向けることの重要性について、お話をさせて頂きました。そしてこの「正気の力」を発揮し、高め、維持するために古来よりよく使われている代表的な幾つかのツボをご紹介し、参加者の皆様と一緒にツボ刺激のコツを実践させていただきました。

横須賀市の市民の皆様の「元気」が、横須賀市をいっそう「元気」にさせることでしょう。 そのためにも本講座(全8回)を担当させていただきます神奈川衛生学園専門学校の講師陣は、皆様が「いつまでも元気でいるヒント」を東洋医学のいろいろなジャンルから精一杯、情報を提供してまいりたいと思っております。多くの市民の皆様との東洋医学交流の機会をご提供いただきました公益財団法人横須賀市生涯学習財団の関係者の皆様にも心より感謝申し上げます。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2021.06.14

2021年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月9日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 PDF (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

第2回テーマ:東洋医学による認知症の予防と実践

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【今日のポイント・スライド】 PDF (クリックで詳細表示します)

アルツハイマー型認知症の発症や進行には、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が大きなリスクになっていることが、疫学研究などで明らかになりつつあります。決定的な治療法のないアルツハイマー型認知症ですが、メタボの解消がその予防に役立つ可能性がありそうです。高血圧症、糖尿病、脂質代謝異常症などの生活習慣病と関連性が密接なものに内臓脂肪型肥満があります。この内臓脂肪型肥満は、東洋医学の角度からみると気滞、痰湿、血瘀との関連性が密接であるという研究報告があります。

生活習慣病の予防、認知症の予防のポイントは、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」がその極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。

本日の講座では、この東洋医学の考え方にもとづいた体質別・生活習慣病の予防・改善という角度から、気滞、痰湿、血瘀のそれぞれの体質ごとの養生法と、ご自身のツボというスイッチを使った体質別・生活習慣病の予防/認知症予防への取り組み方[実践編]について紹介をさせていただきました。

次に、トータル・ウェルエイジングを目的として、「「腎」「精」の力&先天力のサポート」「「正気」の力&後天力のサポート」「内臓機能(臓器予備能)の活性化」のためのツボをご紹介し、フレイル対策と認知症対策が連動しているという考え方も共有させていただきました。

最後に、加齢に伴い男女とも70歳になると、15歳の時に比べると脳血流量が30%以上減少しているという報告を紹介させて頂き、脳血流量の改善(健脳)を目的としたツボの刺激の仕方についても一緒に実践してみました。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2021.07.12

2021年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月23日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 PDF (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

第3回テーマ:東洋医学による認知症の人へのアプローチ

講 師:兵頭 明(学校法人衛生学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

前回は、生活習慣病の予防、認知症の予防のポイントについて、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」がその極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。つまり、気血津液の循環がキーワードになっているのです。

今回はさらに、加齢とともに内臓機能が低下し、気血津液精が不足すると、健康な状態からプレフレイル、フレイル、要支援要介護が必要な状態になっていくことを紹介させていただきました。つまり、フレイルの問題は気血津液精の不足が、キーワードになっているのです。

内臓機能低下の予防と改善をはかりながら、気血津液の循環を改善し、そして気血津液精の生成をサポートすることができれば、健康長寿の実現や健康寿命の延伸につながるのではないだろうかという可能性(仮説)について、参加者の皆様と一緒に考えてみました。

そして、中国天津中医薬大学の韓景献教授のグループが、「健康長寿の実現、健康寿命の延伸」を目的として開発した「三焦鍼法(さんしょうしんぽう)」という鍼灸治療法について紹介をさせていただきました。老化促進マウスを用いた三焦鍼法の基礎研究では、「骨年齢、脳年齢、生殖機能年齢の延長、そして寿命の延長」が認められたとのことです。

今回は、この三焦鍼法を認知症の方に用いてどのようにサポートをさせていただいているか、お一人お一人の力を引き出すことによって、どのように認知機能低下の抑制、行動心理症状の緩和につながり、そしてそれがQOLの向上につながっているかについて、4名の方の事例についてご紹介をさせていただきました。「これらの結果を出しているのはご本人ですよ!ご本人の力なのですよ!このことを忘れないように!」、このことは私がいつも強調させていただいているメッセージです。

最後に、平成26年度文科省委託事業で作成させていただいた「認知症の人に対する鍼施術・対応の仕方と実際」のダイジェスト版を紹介させていただきました。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2021.07.12

2021年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月7日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 PDF (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

第4回テーマ:健康に必要な姿勢と息遣い①

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校 附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室室長)

【内田室長コメント】

昨年は新型コロナの感染拡大予防の立場から、市民大学講座は休講となりましたが、今年は感染対策を施した中での開講となりました。

毎年多くの受講生が参加していただいておりますが、今回も多くの参加者の中行われました。

東洋医学と西洋医学の両面から「呼吸と姿勢」を整える事で健康になるとはどういうことなのか?について理論と実際に体験してもらい、気の巡りと呼吸の関係を学んでもらいます。

2021年一回目はいつものように「気」と「息」の関係について

邪気とは何か?そして鼻呼吸と口呼吸の違いについて簡単な運動を通して気がついていただくことからスタートです。不適切な呼吸をしている時に人は病気や怪我に悩まされるとはどういう事なのか。東洋医学の思想は実は物凄く合理的にからだのシステムについて説いているものなのです。

気が合う、気が合わない 、息が合う 息が合わない。

これらが何を意味しているのか、風邪は万病のもとと言われる所以は何故なのか

これらは全て息通り つまりは呼吸という息遣いがその基礎となっているのです。

そしてこれらは自律神経が大きくかかわっているのです。

健康な人ほど呼吸は少なく、そして呼吸が深いものです。

それに対してどこか具合の悪い人は呼吸が浅く、そして呼吸数が多いのです。

しかしこの自分の呼吸についてなかなか自覚症状はなく、自分の呼吸から普段の健康管理をしている人はどれくらいいるのでしょうか。

そんな呼吸について今回も参加者の方々にペアになってもらい、お互いの呼吸を診るという事を体験してもらいました。

肩で息をするのは何故からだに悪いのか?についてはまた次回詳しく説明をしながら体験していただこうと思っております。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2021.07.26

2021年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月21日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 PDF (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

第5回テーマ:健康に必要な姿勢と息遣い②

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校 附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室室長)

【内田室長コメント】

2021年の健康に必要な姿勢と息遣い講座も二回目。

前回に病気と呼吸(息遣い)の関係について、気の巡りが良いとは?悪いとは?

邪気とは何のことなのか?呼吸の仕方でからだの使い方にも変化が出る事などを

体験してもらいましたが、今回は更に呼吸について深堀していただきました。

それが風船を使って腹式呼吸に必要な横隔膜、骨盤底筋群、腹横筋を感じてもらうというものでした。

風船を膨らます事で健康になる?

ただこれも力任せに力んで膨らませるのは逆に健康を害します。

中にはうまく風船が膨らませられない方もいらっしゃいます。

そもそも鼻呼吸こそが哺乳類における呼吸の基本と言えますが、人間だけが構造の違いから口呼吸が可能となるのです。

しかしこれが様々な自律神経の乱れやアンバランスを生みだすことになり、

心やからだ、そして精神に不具合をもたらすことになるのです。

どうしても現代社会はライフスタイルの変化により運動不足、ストレスの過多により交感神経の働きが強くなりすぎる為に、血流が滞りがちといえます。

いうなれば自律神経の切り替えがうまくいかなくなることで血糖値の上昇や疲労感の増大、

睡眠障害などいわゆる不定愁訴と言われる病気が多くなるのです。

私たちのからだは60兆個の細胞から成る多細胞生物です。

この60兆個の細胞に滞りなく血流が届いていることで細胞には酸素や栄養素が届けられて

そして二酸化炭素や老廃物が回収されることで、健康は保たれるのです。

つまりは全身くまなく血液が循環することが元気を保てるという事と言えます。

血色が良い 顔色がいい 声に艶や張りがある これは健康な人の証拠と言えます。

しかし顔色が悪い、声に張りがない、元気がないこれこそ呼吸不良による血行不良の結果と言えます。

腹の底から声を出すのがなぜ健康にいいのか

これはからだを支える体幹といわれる筋肉が適切に使われていることを意味します

つまり姿勢を作る筋肉と呼吸を司る筋肉が同じなのです。

姿勢が歪むと呼吸が歪みます

猫背では本来の深呼吸は出来ません。

肩で息をする事は血行不良につながり、単に肩がこるというものだけではなく、

本来の呼吸筋を使わないので、からだのバランスも崩れやすく、それが原因となり余計な緊張感や過呼吸を産み出すことで慢性の疲労感などになるのです。

病んでいる人は健康な人に比べて呼吸数が多く、そして浅いのが特徴と言えます

この呼吸を風船を使ったトレーニング法で改善しましょう、というのが今回の講座でした。

これは実際にからだを動かさなくても血行を改善する為の筋トレにもなるものと言えます。

運動が苦手という方にも是非行っていただきたいトレーニングと言えます。

詳しくは横浜国際プールはりきゅうマッサージ室までお越し頂ければ、

個人セッションにて指導できますので、ご興味がある方はお待ちしております。

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室 電話045-592-1421(担当、内田室長まで)

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2021.10.18

2021年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 10月13日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 PDF (クリックで詳細表示します)

【定員】100名

第6回テーマ:東洋医学による生活習慣病の予防と実践

講 師:田山盛二

(神奈川衛生学園専門学校主事・付属はりきゅう臨床施設院長)

【田山主事コメント】

本講座のお手伝いを初めて5年目を迎えました。2021年度は、ご多分に漏れずCOVID-19の感染予防から緊急事態宣言が政府から発令された中での本講座開講となり、全8回の講座が6回となり、2回分がキャンセル。また、日程も予定より遅れ2か月遅れの私の出番となり、最後の終講の役まで仰せつかることとなりました。「東洋医学による生活習慣病の予防と実践」というお題で、約100名の横須賀市民の皆様に2時間に亘りお話しさせて頂きました。

前半はメタボリックシンドロームから生活習慣病への道程、国民医療費の観点からの予防の必要性を、我が国における悪性新生物、虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の各患者数と医療費負担の現実を、おどろおどろしいスライドを使いながらお話しさせて頂きました。後半では、東洋医学的観点から痰湿,瘀血、気滞を取り去り、メタボリックシンドロームを改善予防する方法と、行動変容を目的とした現代医学的知識、食事内容の見直し、運動の仕方を、御自身で考えていく方策をお話しさせて頂きました。

超高齢者社会とマスコミ各社は騒ぎ立て、まるで我が国の負担の一員の様に思わせる風潮は如何なものでしょうか。生産者人口が減る一方の日本には、それを補え得る健康で元気一杯の高齢者、たくさんの問題解決能力をお持ちの高齢者がおり、はたまた御活躍なさっております。これからは、健康寿命をもっともっと伸ばし、よりよい社会を形成するうえで活躍していかなければならない使命があると思います。人生100年時代と言われる昨今、生活習慣病にならないように回避し、東洋医学の考えに基づく、気血津液を充分に巡らせ、より良いエンジンで、より良いガソリンを供給し、燃えカスを出さずに「生涯健康で現役で生きて参りましょう」とエールを送り終講してまいりました。

今回参加して頂いた横須賀市民の皆様はもとより、ご家族や近隣の方々にも積極的に本講座の内容を啓蒙して頂き、少しでも健康の維持増進に役立てて頂くと共に「生涯健康で生きる、健康寿命を延ばすこと」に活かして頂ければ幸甚です。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2020.11.16

2020年度 横須賀市市民大学(前期講座)

※ 新型コロナウィルス感染症対策のため、今年度は中止となりました。

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.05.27

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 5月22日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第1回テーマ:東洋医学の健康観について

~健康・美容・ストレス・生活習慣病・健康長寿・フレイル・認知症などを一括分析~

講 師:兵頭 明(学校法人後藤学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

厚生労働省は2040年までに健康寿命を男女とも3年以上延伸させ、男性は75.14歳、女性は77.79歳以上をめざすとする方針を2019年3月28日に打ち出しました。加齢に伴って心身の活力が低下する「フレイル」や認知症の予防対策をすすめようとするものです。この喫緊の課題解決のためには、東西医学融合によるアプローチが大いに期待されるところです。

今年度は120名の方々が本講座に参加登録されました。ありがとうございます。第1回目の講座では、東洋医学のサイドから「健康、健食、健美、健寿、健脳」を連動させた全人的・総合的な観点に立って、フレイル対策、認知症対策のための解決の糸口を120名の参加者と一緒に探ってみました。そして、「健康・美容・ストレス・生活習慣病・健康長寿・フレイル・認知症」などのテーマが、東洋医学の考え方にもとづくとどのように連動しているのか、その連動性についても考え方を共有させていただきました。

体内や脳内や血中などにゴミを作らない、溜めないためには、体内や脳内や血中の「気・血・津液」の循環が大切になり、これらの循環を決定しているのが、呼吸法と内臓(五臓)の働きなのです。

世界保健機関(WHO)では、セルフメディケーション(Self-medication)を「自分自身の健康に責任を持ち 軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。ツボは、自己調整能をもったスイッチです!認知症・フレイル・生活習慣病の予防・改善を目的に、「気・血・津液」の循環を良くし、五臓をそれぞれ整えるツボのとり方と刺激の仕方を指導させていただき、120名の参加者と一緒にツボを使ったセルフケア、セルフメディケーションを実際に実践してみました!「継続は力なり!」です。

横須賀市の市民の皆様の「元気」が、横須賀市をいっそう「元気」にさせることでしょう。 そのためにも本講座(全10回)を担当させていただきます神奈川衛生学園専門学校の講師陣は、皆様が「いつまでも元気でいるヒント」を東洋医学のいろいろなジャンルから精一杯、情報を提供してまいりたいと思っております。多くの市民の皆様との東洋医学交流の機会をご提供いただきました横須賀市生涯学習財団の関係者の皆様にも心より感謝申し上げます。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.06.10

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月5日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第2回テーマ:東洋医学による認知症の予防と実践

~健康・健美・健寿・健脳のためのツボというスイッチの使い方~

講 師:兵頭 明(学校法人後藤学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

政府は2019年5月16日に、70代に占める認知症の人の割合を、2025年までの6年間で6%減らすとの数値目標(後に参考数値と改められた)を公表しました。予防の取り組みによって発症年齢が1歳遅れた場合、70~74歳の有病率は相対的に9,7%減少し、75歳~79歳の有病率は13,1%減少するとのことです。

これから全国で色々な取り組みが行われ、一定の成果が出ることを、心より期待しております。後藤学園は(一社)老人病研究会とともに医療・介護・鍼灸3分野連携をベースとした「認知症鍼灸プロジェクト〔文部科学省委託事業〕」に取り組んでまいりました。

本日の講座では、まず東洋医学の考え方にもとづいた体質別・生活習慣病の予防・改善という角度から、ご自身のツボというスイッチを使った認知症予防への取り組み方[実践編]について紹介をさせていただきました。

次に、トータル・ウェルエイジングを目的として、「「腎」「精」の力&先天力のサポート」「「正気」の力&後天力のサポート」「内臓機能(臓器予備能)の活性化」のためのツボをご紹介し、フレイル対策と認知症対策が連動しているという考え方も共有させていただきました。

最後に、加齢に伴い男女とも70歳になると、15歳の時に比べると脳血流量が30%以上減少しているという報告を紹介させて頂き、脳血流量の改善(健脳)を目的としたツボの刺激の仕方についても一緒に実践してみました。

※正気の力:自然治癒能力、レジリエンス、ホメオスタシス、免疫力、抵抗力等を概括する概念

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.06.24

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月19日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第3回テーマ:東洋医学による認知症へのアプローチ

~健康・健美・健寿・健脳のためのツボというスイッチの使い方~

講 師:兵頭 明(学校法人後藤学園 中医学教育臨床支援センター センター長)

【兵頭センター長コメント】

本日は、まず軽度認知障害(MCI)、およびその10項目のチェック方法についてご紹介をさせていただきました。軽度認知障害となり何もしないと4年後に約50%の人が認知症を発症するという研究報告があります。一方で、愛知県大府市のように認知症予防を目的とした運動教室を開くなど、認知症予防に対するご高齢者への熱心な啓発活動により、「約740人のMCIの方々が4年後には46%の人が正常に回復し、40%の人がMCIのままで認知症に進行しておらず、認知症に進行した人は14%であった」という事例をご紹介させていただきました。

次に、認知症の方に鍼灸治療でどのようにサポートをさせていただいているか、お一人お一人の力を引き出すことによって、どのように認知機能低下の抑制、行動心理症状の緩和につながり、そしてそれがQOLの向上につながっているかについて、お二人の事例についてご紹介をさせていただきました。「これらの結果を出しているのはご本人ですよ!ご本人の力なのですよ!このことを忘れないように!」、このことは私がいつも強調させていただいているメッセージです。

東洋医学で重視している考え方の1つ、それはお一人おひとりが持っている力を、いかに引き出すかということです。お一人おひとりが持っているこの「正気の力(自然治癒能力、レジリエンス、ホメオスタシス、抵抗力、免疫力などを概括する概念)」を引き出すために、ご自身のツボというスイッチを使ってみようという考え方と方法を、今回もご紹介させていただきました。

本講座の4回目、5回目のテーマは、「ツボの極意」です。WHO(世界保健機関)が提唱している「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当する」というセルフメディケーション、まずご自身の首、肩、肘、腰、膝などの身体の不調をご自身のツボというスイッチを用いて、どのように改善、緩和させることができるか、「ツボを使ったセルフメディケーション」を実際に試してみてください。そしてご自身の症状が緩和したら、ご自身のツボに感謝してくださいね!

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.07.08

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月3日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第4回テーマ:ツボの極意(1)

~健康・健美・健寿・健脳のためのツボというスイッチの使い方~

講 師:飯野 享(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 学科長補佐)

【飯野学科長補佐コメント】

第4回目となる今回のテーマは、“ツボの極意(1)”です。今日の天気はくもり。梅雨に入りジメジメした日が続いており、体調を崩しやすい時期です。そんな中でも、沢山の方々が受講されていました。今回は、皆さんお悩みが多い「首肩こり、肩肘の痛み、手の痛み、腰痛、膝痛」など整形外科的な症状に効果のあるツボについて学んで頂きました。

今回は整形外科的な症状に対するツボが多かったので、東洋医学的な考え方だけでなく、現代医学的な考え方、筋肉や関節の運動についてなども交えながらお話をしました。また途中に、ストレッチの方法についてもご紹介しながら行いました。

ツボの押し方にはコツがあるので、単純に位置が分かっても、押す向きや強さなどが上手くできないと「効くぅー」という感じがでません。皆さんとても熱心なので、こちらも気合が入ります。順番に回りながら、ツボを押して体感して頂きました。今回の講座で学んで頂いた「ツボ」を使って、セルフメディケーションに役立てて頂ければ幸いです。

次回は、もう少し東洋医学的な考え方とツボについてお話しようと思います。そして体調管理に使いやすい「舌診法」についてご紹介しようと思います。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.07.22

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月17日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第5回テーマ:ツボの極意(2)

~健康・健美・健寿・健脳のためのツボというスイッチの使い方~

講 師:飯野 享(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 学科長補佐)

【飯野学科長補佐コメント】

第5回目となる今回のテーマは、“ツボの極意(2)”です。

今回は、「東洋医学のからだの捉え方とツボ」について講義を行いました。

東洋医学の考え方には「気」という独特の概念があり、理解するのが難しい印象があるかもしれません。しかし、人も自然の一部であり、人の中にも自然が存在しています。

東洋医学は、難しいことなど何もなく、「当たり前のこと」「日常に普通にあること」なのです。そんな考え方として、「陰陽学説」や、「五行学説(木・火・土・金・水)」についてお話をしました。東洋医学を身近に感じて頂けたら良いのですが。

そして、五臓それぞれの働きと、変調がおこるとどのような症状が出るかについて、具体的な例を挙げて紹介しました。そんな症状がある時は、そう!!ツボを使うんです。五臓に関するツボにプラスして、症状に合わせたツボをそれぞれ紹介し、皆さんでツボ押ししました。

第1~3回の講義で毎回のように登場したツボは、皆さんしっかりと覚えていました。素晴らしい!!

講義の後半は、舌で体調を知ることができる「舌診」について紹介しました。1日1回、セルフチェックすることで体調管理に役立てられます。色々な舌の状態や、苔の状態が身体からのどんなサインなのか。についてお話しました。そして、体調が分かったら・・。そう!ツボを使うんです。

今回、ご紹介したツボを活用して頂いて、皆さんの健康の一助になれば幸いです。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.08.19

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 8月7日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第6回テーマ:綺麗な姿勢と息遣い(1)

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室室長)

【内田室長コメント】

いい姿勢とは何か?いい呼吸とは何か?

知っているようで、実のところよくわかっていないこの姿勢と呼吸を東洋医学的、西洋医学的の両面からとらえていくこの講座。

猫背とは何か?いい姿勢は辛いから猫背はよくないと思っていても、結局猫背になってしまう?では本末転倒にしかなりせん。

そんなみんなが知っているようで実はよくわかっていない姿勢と呼吸についての講座になります。

腹式呼吸はリラックスさせるにはいい呼吸だから腹式呼吸を心がけましょうというのも

やり方を間違えると逆効果なんですよ、という説明をすると、会場がざわつくのもいつもの事(笑)

東洋医学で言う気の巡りをよくするには、そもそもまずは気の巡りが良くなる姿勢と呼吸が出来なければ、鍼やお灸指圧などの治療効果も半減してしまうのです。

「気=息」であるという説明もこの講座では定番です。気が乱れる理由や、腰痛には感染する腰痛と感染しない腰痛があるんですという事にも、

多くの参加者が「えっ?腰痛ってうつるんですか?」というものにも、

日常生活の中で何気なく経験、体験していることから様々な病気について考えてもらうのもこの講座の特徴と言えます。

そうこの講座はただ覚えて帰ってもらう形式ではなく、実際に体験してもらいそして考えてもらう全員参加型の講座スタイルなのです。

次回8月21日はさらに姿勢と呼吸のディープな世界について一緒に学んでいきたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.09.02

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 8月21日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第7回テーマ:綺麗な姿勢と息遣い(2)

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室室長)

【内田室長コメント】

前回の「気」とは「息」である、というところを、今回は実際に身体で体験してもらい、息遣いと姿勢の関係を深堀してもらいました。「地に足がついていない」とはどういうことなのか。気の巡りがいいとか、悪いというのは単に気持ちの問題ではなく、実際の体の使い方にも表れてくるという事を体験してもらいました。

「気は上がりやすく下げにくい」これも生理学的にも自律神経の仕組みを知ることで腑に落としやすくなります。今回は自律神経の働きと、呼吸の働きの関係を椅子からの立ち上がり動作と、座る動作、つま先立ち動作を例にして、ここに呼吸の変化をつけ、体の変化を体験してもらう事で、夏バテ予防や腰痛予防にまで話を広げて体験学習していただきました。気の巡りが悪いとは、言うなれば呼吸の仕方が適切でないと言えます。そして呼吸でも口呼吸と鼻呼吸ではその体感できる呼吸が異なるという事なのです。

姿勢とはその人の感情や思考が、無意識に過去の記憶や、現在の自分の置かれている環境などとの相互関係から作られるものと言えます。姿勢を整えるためには呼吸を整える必要が出てきます。そして呼吸を整えるためには姿勢を整える必要が出てきます。

運動とは言うなれば姿勢を変えるということになります。そしてその姿勢を司るのは呼吸なのです。鍼やお灸、指圧などの効果が高い人はそうでない人に比べて呼吸がいい。つまりはいい呼吸が出来ている、気の巡りがいい人であると言えます。

疲労感が抜けなくなるとは息が詰まっているとも言えるのです。慢性的な呼吸不全は不定愁訴と言われる病態に落ちりやすくなります。その為には普段の生活から鼻呼吸と背筋を伸ばすという事を心がけることが大事になると言っても過言ではありません。

鍼やお灸、指圧やあん摩のより良い効果を求めるならば、積極的に普段の呼吸と姿勢に気を使ってみてはいかがでしょうか?

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.09.09

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月4日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第8回テーマ:東洋医学による生活習慣病の予防と実践

講 師:田山盛二

(神奈川衛生学園専門学校主事・付属はりきゅう臨床施設院長)

【田山主事コメント】

本講座の8回目として「東洋医学による生活習慣病の予防と実践」というお題で、120名の横須賀市民の皆様に2時間に亘りお話しさせて頂きました。

前半はメタボリックシンドロームから生活習慣病への道程、国民医療費の観点からの予防の必要性を、我が国における悪性新生物、虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の各患者数と医療費負担の現実を、おどろおどろしいスライドを使いながらお話し、後半では、東洋医学的観点から痰湿,瘀血、気滞を取り去り、メタボリックシンドロームを改善予防する方法と、行動変容を目的とした現代医学的知識、食事内容の見直し、運動の仕方を自身で考えていく方策をお話しさせて頂きました。

締めくくりに、特定健康診査で、毎年肥満度Ⅰの判定を受け、情報提供を受ける私がお話しして良い内容とは思えないジレンマを感じつつ、本講座の前半で兵頭センター長が話した東洋医学の考えに基づく、気血津液を充分に巡らせ、より良いエンジンで、より良いガソリンを供給し、燃えカスを出さずに「生涯健康で生きて参りましょう」とエールを送り終講してまいりました。

今回参加して頂いた横須賀市民の皆様はもとより、ご家族や近隣の方々にも積極的に本講座の内容を啓蒙して頂き、少しでも健康の維持増進に役立てて頂くと共に「生涯健康で生きる、健康寿命を延ばすこと」に活かして頂ければ幸甚です。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.09.30

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月18日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第9回テーマ:東洋医学による腰痛・膝痛の予防と実践

講 師:田山盛二

(神奈川衛生学園専門学校主事・付属はりきゅう臨床施設院長)

【田山主事コメント】

「腰痛・膝痛の予防と実践」というお題で、本講座の第9回目を仰せつかり、先回の「生活習慣病の予防と実践」に引き続き、約120名の横須賀市民の皆様に2時間に亘りお話しさせて頂きました。

まずは、第4次安部改造内閣が最重要課題に掲げる「我が国の少子高齢化問題」の再認識を促すために統計資料に基づいたお話をし、その統計マジックとあたかも高齢者が増えることが悪のような社会風潮の誤りをお話ししました。また、現在のご高齢者の高い就業意欲、金銭的対価よりも自身の経験を活かし社会参加したい意思の高さのお話をし、その最大の障壁が健康問題、特に「生活習慣病」と「腰痛・膝痛などの運動器疾患」であることを確認して頂きました。

QOLを無視した寿命を全うする=健康寿命ではありません。天寿を全うする=生涯健康で生きる=健康寿命です。その健康寿命を延ばす秘訣が東洋医学の中にあるというこの講座の一番大事な肝を確認させて頂きました。そして、これまで8回の本講座で得た東洋医学の考えに基づく、健康寿命を延ばすための“ツボ押し”、“呼吸”、“運動”を復習し、様々な未病の段階での身体のサインの確認の仕方と対処方法を最終確認し、今回の講座を終了致しました。

今回参加して頂いた横須賀市民の皆様はもとより、ご家族や近隣の方々にも積極的に啓蒙して頂き、少しでも健康の維持増進に役立てて頂くと共に「生涯健康で生きる、健康寿命を延ばすこと」に活かして頂ければ幸甚です。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2019.10.28

2019年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で実践する“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 10月2日(水)10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【定員】120名

第10回テーマ:健康寿命を延ばすためには

講 師:新井恒紀

(学校法人後藤学園 理事長、神奈川衛生学園専門学校 学校長)

【新井学校長コメント】

(準備中)

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.05.28

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

第1回テーマ:東洋医学の健康観

~健康・美容・ストレス・生活習慣病・健康長寿・認知症などを一括分析~

講 師:兵頭 明(学校法人後藤学園 中医学研究所所長)

【兵頭所長コメント】

今回の東洋医学講座は募集定員80名のところを136名の市民が参加登録をされました。

このことから横須賀市民の健康志向の高さ、および東洋医学への関心度の高さをうかがい知ることができました。

横須賀市のご高齢者の「元気」が、横須賀市をいっそう「元気」にさせることでしょう。

このためにも本講座を担当させていただきます神奈川衛生学園専門学校の講師陣も精一杯、

皆様が「いつまでも元気でいるヒント」を東洋医学のいろいろなジャンルから情報を提供してまいりたいと思っております。

第1回講演スライド・ダイジェスト版

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.06.11

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第2回テーマ:東洋医学による認知症の予防

~健康・健美・健寿・健脳のためのツボというスイッチの使い方~

講 師:兵頭 明(学校法人後藤学園 中医学研究所所長)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月6日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【兵頭所長コメント】

「人生100年時代」への備え&実践を「健康・健美・健寿・健脳」のサイドから、連動させて一緒にやってみましょう。

前回は、東洋医学の健康観について紹介させていただきました。身体の中に「ゴミ」が溜まると「生活習慣病」になってしまいます。

「ゴミ」を作らない、溜めない、溜まったゴミは取り除こう、この「インナービューティー、トータルビューティー」の考え方が、

東洋医学の健康観でした。生活習慣病の予防・改善、認知症の予防も、「健美」を中心テーマにすればきっと長続きすることでしょう。

今回は、これを実践するために、自己調整能力をもっているご自身の「ツボというスイッチ」の活用法をご紹介いたします。

ご自身のツボというスイッチを日々活用して、生活習慣病の予防と改善、認知症予防のためのセルフケア、

セルフメディケーションに今からチャレンジしてみましょう。「備えあれば憂いなし」です!

第2回講演スライド・ダイジェスト版

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.06.25

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第3回テーマ:東洋医学によるメタボリックシンドロームの予防

講 師:田山盛二(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 主事)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 6月20日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【田山主事コメント】

「東洋医学によるメタボリックシンドロームの予防」というお題を仰せつかり、メタボリックシンドロームから生活習慣病への道程、国民医療費の観点からの予防の必要性、現代医学的観点と東洋医学的観点双方からのメタボリックシンドロームの回避方法を中心に、BMI25.4.・ウエスト88㎝の私が、反面教師として136名の横須賀市民の皆様に2時間に亘りお話しさせて頂きました。

我が国における悪性新生物、虚血性心疾患、脳血管障害、糖尿病、脂質異常症、高血圧症の各患者数と医療費負担の現実をおどろおどろしいスライドを使い話した後、改善するための行動変容を目的とした現代医学的知識、食事内容の見直し、運動の仕方、そして先回までに兵頭所長が話した東洋医学の考えに基づく、気血津液を充分に巡らせ、より良いエンジンでより良いガソリンを供給し、燃えカスを出さずに済む方法をツボ押しや食養生を交えお話させて頂きました。

今回参加して頂いた横須賀市民の皆様はもとより、ご家族や近隣の方々にも積極的に啓蒙して頂き、少しでも健康の維持増進に役立てて頂ければ幸甚です。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.07.09

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第4回テーマ: 綺麗な姿勢と息遣い①

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室室長)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月4日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【内田室長コメント】

東洋医学的な見方からの姿勢と息遣いについて 世の中には養生法、健康療法としての実に様々な呼吸法やいい姿勢とは何か?というものが多い中、この講座では姿勢と息遣いを「質量のある物質」からとらえる事よりも「質量のないエネルギー」から考えてもらうという事をキーワードに行わせていただきました。

そもそも東洋医学でいう「気」とは何かということを普段の生活の実体験からとらえてもらうことに重点をおいて病気とはどういうことなのか、うつる腰痛とはどういうことか?などについて抽象的になりやすい東洋医学の考え方を西洋医学的観点からもふまえて講義をさせていただきました。

まずは「会場の空気を変える」お互いの息つまりは気を感じてもらうことで「気」を肌で感じてもらうことからなぜ姿勢と息遣いが大切なのかを感じてそして考えてもらいました。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.07.23

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第5回テーマ: 綺麗な姿勢と息遣い②

講 師:内田真弘

(神奈川衛生学園専門学校附属はりきゅう臨床施設

横浜国際プールはりきゅうマッサージ室室長)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 7月18日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【内田室長コメント】

1回目に引き続き復習もかねて脳の作りや機能そこから鼻呼吸の重要性についての話から入り、実際に体を動かしての呼吸と姿勢を変えることによって身体の感覚が変わることを体験してもらいました。

恐怖心 不安 猫背とはどういうことなのか、感情と筋肉は切り離せないということは東洋医学でのとらえ方だけではなく「心身一如」という言葉にも病気という気の病とは何を意味するのかなどを説明しながら実際に指圧や鍼治療、マッサージを受ける時の受ける側の心構えまで含めて、気遣い、心遣い、身体遣いまでについて講義させていただきました。

鍼の効果が高い人低い人 そこには「気のせい」という単に思い込みが強いか弱いかという事ではなく姿勢と息遣いが関係しているという事 ストレスに対する処理の仕方にも実は息遣いが関与しているというところまで掘り下げた話をさせていただきました。

姿勢と呼吸については今回が最後という事もあり講義終了後も質問に来られる方もいらっしゃいました。姿勢と息遣いを通じて東洋医学をもっと身近に感じていただけるようになっていただけたら幸いです。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.08.06

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第6回テーマ: ツボの極意(1)

講 師:太田祐志(後藤学園中医学研究所研究員、

認知症Gold-QPD シルバーコース修了者)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 8月1日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【太田研究員コメント】

第6回目となります、今回のテーマは”ツボの極意”。

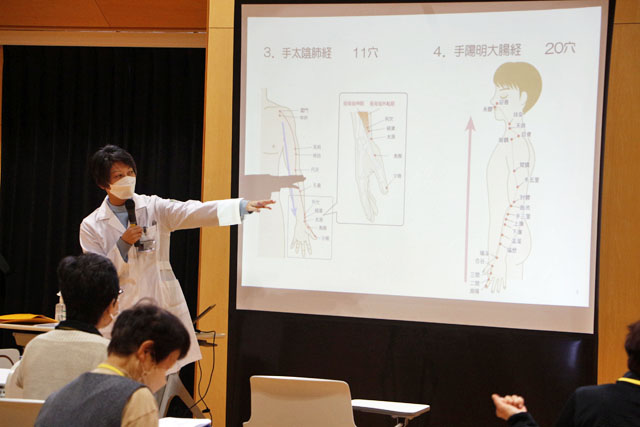

東洋医学の中でもツボについて理解を深めて頂けるようお話しさせて頂きました。なぜツボ(経穴)に効果があるのかという点について、東洋医学の視点から考えていきました。ツボを説明するうえで欠かせない経絡(けいらく)という考え方。

経絡とは。東洋医学においてからだに必要なものとして考えている、気や血を運ぶルートです。経絡は手足の指から始まり、筋肉や内臓とつながり全身をめぐっています。ツボはその経絡の上に存在するものです。

経絡の中でも、特にからだの反応が出やすいポイント、効果が出やすいポイントがツボということです。経絡の考え方があるからこそ、ツボが様々な症状所見に効果を出すことができるのです。

ツボの構造を理解して頂いた上で、今回は、首肩凝り・腰痛・膝痛に効果のあるツボをご紹介しました。また、うまく刺激を与えられるようにツボを刺激する際のコツなどもお話しました。あとは、受講者の方々が継続してツボを刺激して頂くことを願うばかりです。

長年の凝りは1,2日では解消できるものではありません。継続してツボを刺激し、より健康により充実した生活を送って頂きたいと思います。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.09.03

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第7回テーマ: ツボの極意(2)

講 師:飯野 享(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 学科長補佐)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 8月22日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【飯野学科長補佐コメント】

第7回目となる今回のテーマは、“ツボの極意 2”です。前回の太田先生のお話を基礎にして、ツボや経絡を使ってのセルフケア方法についてお話させて頂きました。

お盆明けすぐの講義日程でしたが、とても多くの方にご参加頂き、会場もほぼ満員でした。

ツボは、反応点であり治療点でもあります。ツボにどんな反応が出やすいか。どのくらいの強さでどのような向きに押せばよいのかなど。ちょっとしたコツについてもお話しながら説明しました。

セルフケアとして行うには押しやすい場所が良いので、腕や足、顔面部、頭部のツボを中心にツボを選びました。

頭痛、眼精疲労、耳鳴り、難聴、こむら返り、ぎっくり腰、足のむくみ、冷え性、不眠、風邪、倦怠感などなど様々な症状について、東洋医学的な考え方や、時には西洋医学的な考え方も簡単にご紹介しながら行いました。

もう一つのセルフケア方法として、経絡の流れを利用したストレッチ方法をご紹介しました。痛みの出る動きを確認して、ストレッチする部位を決めていきます。参加者の方にも、実際に動いて頂き皆さん一緒にストレッチを行いました。

今回の講座で学んで頂いたことを継続して頂き、また周りのご友人やご家族の方にお伝え頂いて、皆さんが元気で健康に日々を過ごしていただけたら嬉しいです。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.10.15

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第8回テーマ: 健康維持の為の鍼灸マッサージ治療院の活用法

講 師:森 俊行(学校法人後藤学園 理事)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月5日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【森理事コメント】

二千年前とも三千年前とも言われる昔から行われてきたお灸療法は、現在でも商品として工夫され、『千年灸』などの様に誰でも家庭で簡単に使える東洋医学のツールとして、ドラックストアや通販で簡単に手に入れることが出来ます。

こんな身近にある東洋医学ツールであるお灸を使ったセルフケアの方法を、冷え症・夏バテなど、この季節にありがちな症状の対処法を例に皆さんにお伝えいたしました。

また、比較的安価で鍼灸マッサージ療法を体験する方法として、横須賀市が行っている高齢福祉向けの行政サービスである、「シニアリフレッシュ券」の利用法などを紹介し、未病治の観点から多くの皆さんに、健康管理の場として地域にある鍼灸マッサージ治療院を活用することを提案いたしました。

受講生の皆さんの健康生活に,お伝えした知識や情報がお役に立てば幸いです。

大変熱心に受講頂き有難うございます。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.10.15

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第9回テーマ: 養生とマッサージ

講 師:笹倉淳子(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 学科長)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 9月19日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【笹倉学科長コメント】

第9回目となる今回のテーマは、“養生とマッサージ”です。今回もとても多くの方のご参加があり、会場もほぼ満員でした。非常に熱心に受講していただき、資料に書き留められ、また実践も真剣に取り組んでくださり、受講されている方々の健康への熱意を改めて感じました。

健康や長寿を考えるときに、『養生』という言葉を耳にしますが、養生という言葉の成り立ち、どのように思想が生まれたのかといったことから現在の養生の考え方までお話しさせていただきました。実際に長寿であった方々を例として挙げ、生活していくうえでのヒントとなることをご紹介しました。

さらに養生法の一つとなるマッサージについて、理論と実践を行いました。実践では、まずマッサージの際に必ず使うご自分の「手」と「身体」を意識する時間を設け、そのうえで、ご自宅でできる

セルフマッサージを実際に皆さんと一緒に行いました。

第4回、5回での息遣いを再度意識して、ゆったりと呼吸をしながらご自分の身体をケアしていくことの重要性をお伝えし、第6,7回で取り上げたツボを取り入れながら、首、頭、顔、手、足の各部位についてセルフマッサージを行いました。セルフでやるときにはご自分の手だけでやらないように、体を上手く利用して行うと良いといったようなポイントを随所でお伝えしました。

「心静かに身体は動かす」ことを意識して、笑顔で元気に、ご自分なりの養生法を習慣として行っていっていただければ幸いです。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2018.10.22

2018年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で学ぶ“健康の秘訣”』

~いつまでも元気でいるヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

第10回テーマ: 健康寿命を延ばすためには

講 師:田山盛二(神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 主事)

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【日時】 10月3日(水) 10:00~12:00

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター

(まなびかん 5階 大学習室)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

【田山主事コメント】

「健康寿命を延ばすためには」というお題で、本来は本講座の締めくくりとして新井学校長がお話しする予定でしたが、急な校務出張の為ピンチヒッターを仰せつかり、136名の横須賀市民の皆様に2時間に亘りお話しさせて頂きました。

まずは、第4次安倍改造内閣が最重要課題に掲げる「我が国の少子高齢化問題」の再認識を促すために統計資料に基づいたお話をし、その統計マジックとあたかも高齢者が増えることが悪のような社会風潮の誤りをお話ししました。また、現在のご高齢者の高い就業意欲、金銭的対価よりも自身の経験を活かし社会参加したい意思の高さのお話をし、その最大の障壁が健康問題であることを確認して頂きました。QOLを無視した寿命を全うする=健康寿命ではありません。天寿を全うする=生涯健康で生きる=健康寿命です。その健康寿命を延ばす秘訣が東洋医学の中にあるというこの講座の一番大事な肝を確認させて頂きました。

そして、これまで9回の本講座で得た東洋医学の考えに基づく、健康寿命を延ばすための“ツボ押し”、“呼吸”、“運動”を復習し、様々な未病の段階での身体のサインの確認の仕方と対処方法を最終確認し、本講座を終了致しました。

今回参加して頂いた横須賀市民の皆様はもとより、ご家族や近隣の方々にも積極的に啓蒙して頂き、少しでも健康の維持増進に役立てて頂くと共に「生涯健康で生きる、健康寿命を延ばすこと」に活かして頂ければ幸甚です。

【講演の様子】

神奈川衛生学園専門学校 社会連携事業2017.05.29

2017年度 横須賀市市民大学(前期講座)

◆『東洋医学で考える健康と病気について』〔2〕

~身近にある東洋医学から健康のヒントを学びましょう!~

【神奈川衛生学園専門学校協力講座】

【主催】 公益財団法人 横須賀市生涯学習財団

【会場】 ウェルシティ市民プラザ 横須賀市生涯学習センター(まなびかん)

【カリキュラム】 全10回 (クリックで詳細表示します)

第1回講演スライド・ダイジェスト版

第2回講演スライド・ダイジェスト版

第3回講演スライド・ダイジェスト版

【講演の様子】

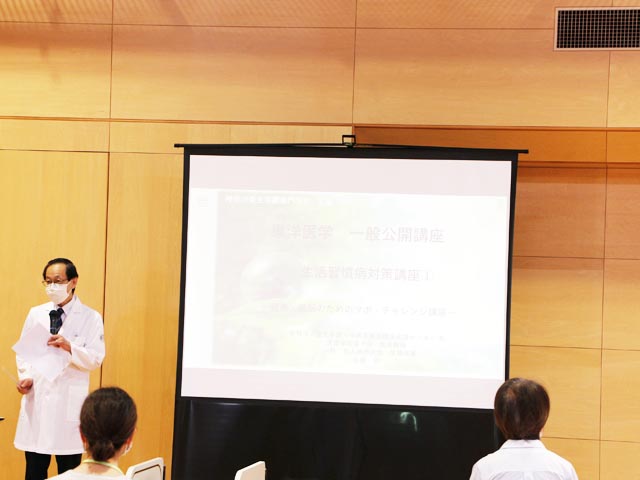

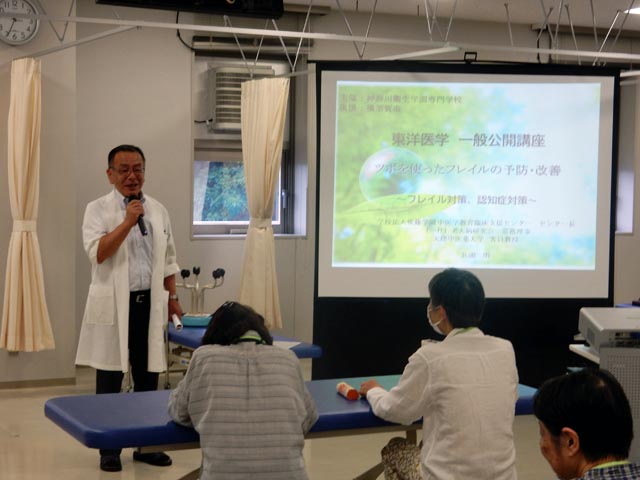

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2024.06.03

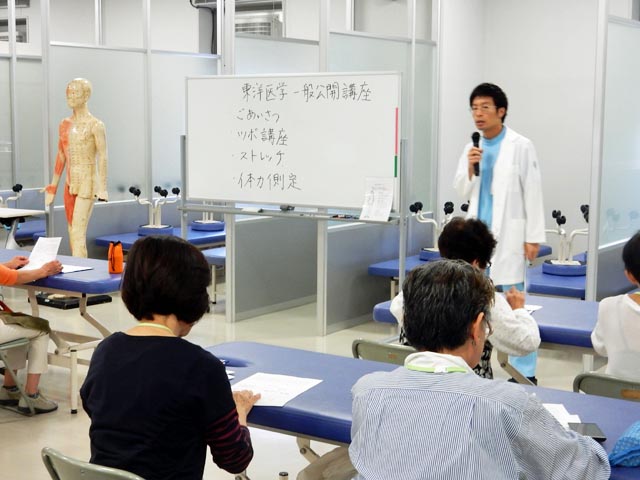

~2024年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:5月28日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:生活習慣病対策講座①&健康エクササイズ・ストレッチ(ロコモ編)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

生活習慣病の予防のポイントは、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」が生活習慣病予防の極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。

次に、気滞、痰湿、血瘀に対応するツボの反応チェックを実践していただき、これらのツボへの刺激の仕方のコツを指導させていただきました。

最後に、「痛みの緩和⇔ストレスの緩和⇔気血水の巡りの改善⇔生活習慣病の予防⇔認知症の予防」という仮説を紹介させていただき、例として頸・肩の痛み、腰の痛みに対するセルフメディケーションを目的とした3つのツボを紹介しました。それぞれのツボを刺激しながら、必要な運動療法を併用しながら実践いたしました。

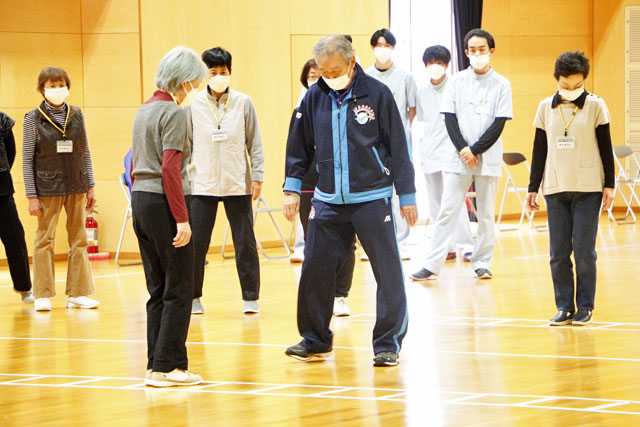

休憩をはさんだ後、岩倉瞳先生からは、昨年に引き続き、ロコモティブシンドローム予防のエクササイズをご指導頂きました。

今回は資料を使ってロコモティブシンドローム(以下ロコモ)について詳しく説明をして頂きました。

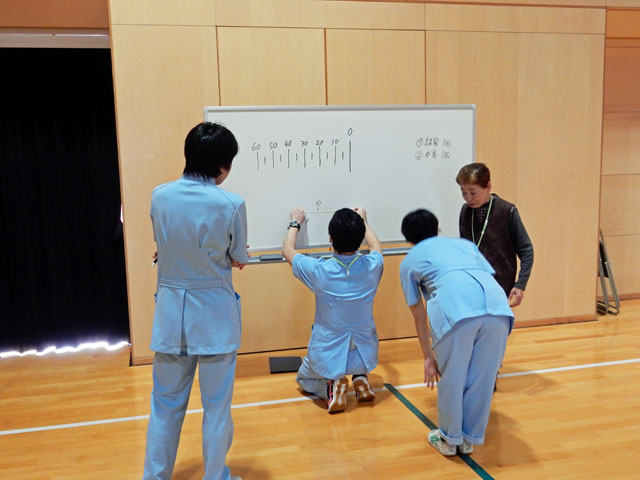

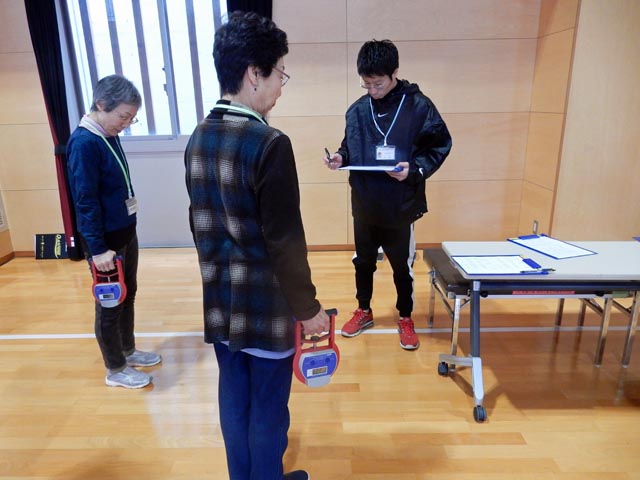

ロコモについて理解できたところで、今度は参加者がどの程度動けるのか、日本整形外科学会が推奨する「ロコモ度テスト」を行い、ご自身の「ロコモ度」を計測しました。

今回行ったロコモ度テストは、低い椅子から立ち上がる「立ち上がりテスト」と2歩で最大どれだけ進めるか距離を測る「2ステップテスト」の2種類を行いました。

初めての方も、常連の方も楽しくテストに参加し、ご自身のロコモ度を確認して頂きました。(みなさん思ったより動けたようで喜んでいました。)

また、今回のテスト結果をふまえて、次回からは本格的にロコモ予防のエクササイズを実施いたしますのでご期待ください。

次回も皆さまにお会いできることを学生、スタッフ一同楽しみにしております。

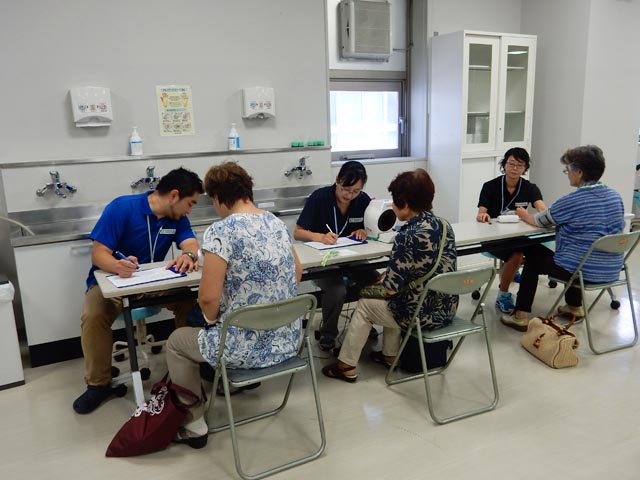

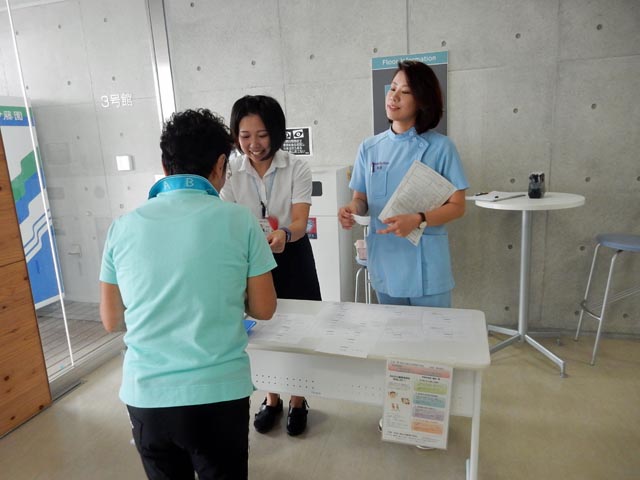

【公開講座の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2024.07.01

~2024年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:6月25日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:生活習慣病対策講座②&健康エクササイズ・ストレッチ(チェア編)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

生活習慣病対策講座②

今回はまず、気滞、血瘀、痰湿といったタイプ別の養生法とツボ刺激について紹介させていただきました。

さらに、「内臓は、体のエンジン。そのエンジンの働きを活性化させることにより、気・血・津液の循環をサポートし、生活習慣病の予防に役立てましょう!」ということで、膻中、中脘、気海といったツボへの刺激の仕方を一緒に実践してみました。

最後に、「70歳になると、15歳のときに比べて脳血流量が30%以上減少する」という研究報告があることを紹介させていただき、普段からご自身のツボを使って脳血流量を改善し「健脳」をはかりましょうということで、幾つかのツボを使って実践してみました。

「継続は力なり」です!「健美のため≒生活習慣病の予防」を目的に、1日1回~3回ほど、実践して頂きたいと思います!

健康エクササイズ・ストレッチ(チェア編)

前回はロコモティブシンドロームの度合いを測定し、今回はその結果を踏まえて下肢のエクササイズを実施しました。

目標は「自身の脚でしっかりと踏み込み、歩くこと/立つことを感じる」です。

日常のふとした動作を丁寧に行うだけでも普段より筋肉を使います。椅子から立ち上がる/座る。つま先立ちになる。そのような単純な動作をポイントをおさえて改めてエクササイズとして実施し、皆さんの脚を刺激できたのではないでしょうか?

やる気になったその時に一気にやるのではなく、ほんの少しを毎日長く続けること、難しいですがやはりこれが一番大切なことですね。

自身の脚で歩ける健康寿命を伸ばしましょう。

【東洋医学 一般公開講座2回目の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2024.10.21

~2024年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:10月15日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:ツボ講座②&健康エクササイズ(腰痛・ひざ痛)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

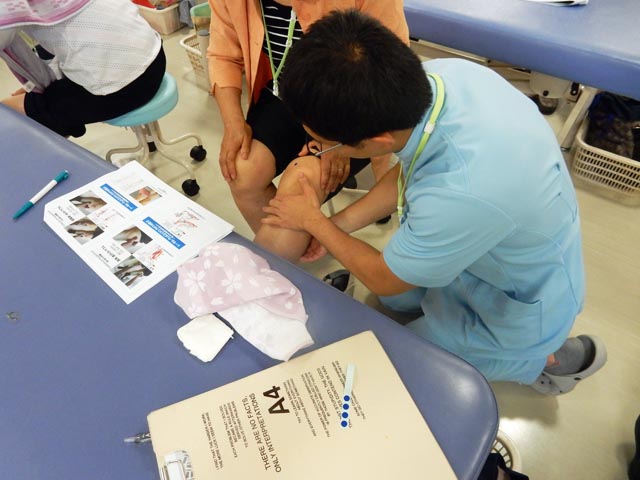

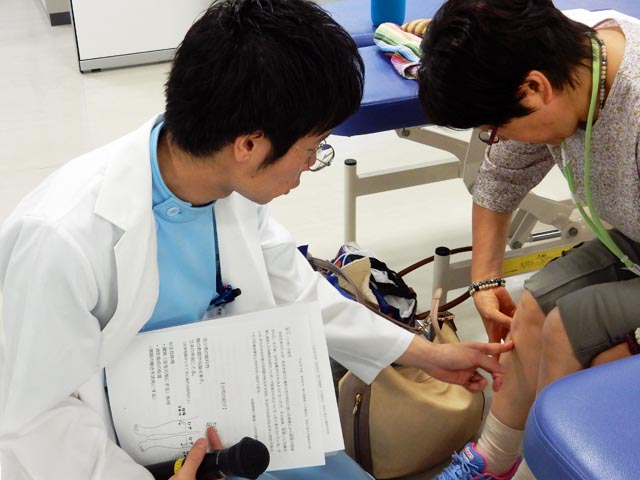

【山田のパート】

さわやかな秋晴れとなった本日、後期2回目の一般公開講座が始まりました。

まず前半は、神奈川衛生学園専門学校の教員である山田先生による、ひざ痛・腰痛をテーマにしたツボ講座がありました。

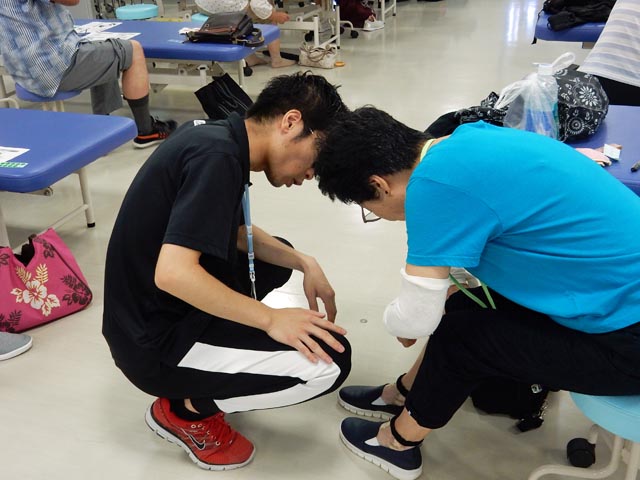

前回勉強した、経穴(けいけつ)やツボの押し方を復習しながら、ひざ痛や腰痛に効果のあるツボを学生さんと一緒に取穴し楽しくセルフケアができました。

今回、取ったツボは「合谷」「血海」「陰陵泉」「腰痛点」の4種類です。

またツボ講座の最後には、学生さんから参加者の皆さんへ、肩にあん摩をさせていただきました。

みなさん、あん摩を受けて肩がとても楽になったと喜んでいただいたようです。ありがとうございました。

【岩倉のパート】

休憩をはさんだ後、岩倉先生の健康エクササイズを行いました。

今回も山田先生のツボ講座に続き、腰痛/膝痛ツボ講座に関連したストレッチ&エクササイズを実施致しました。

腰痛・膝痛はストレッチだけでなく筋肉を正しく使うことも予防改善の方法です。体幹のエクササイズと膝周囲のエクササイズをボールを使って行い、しっかりと正しい動かし方を実践できましたね!

次回はツボ講座&お灸講座の予定となっております。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。

【東洋医学 一般公開講座後期4回目の様子】

【ツボ講座②の写真】

【健康エクササイズの写真】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2024.10.21

~2024年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:10月8日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:ツボ講座①&健康エクササイズ(肩こり・眼精疲労)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

【山田のパート】

天気はあいにくの曇りでしたが、本日から後期の一般公開講座が始まりました。

まず前半は、神奈川衛生学園専門学校の教員である山田先生による、肩こり・疲れ目をテーマにしたツボ講座がありました。

ツボ講座ではツボの取り方や押し方を中心に、東洋医学における「経穴」(けいけつ)や「経絡」(けいらく)についても勉強しました。

因みに取ったツボは「合谷」「曲池」「手三里」の3種類です。皆さん上手に取穴できていました。

サポートで参加して頂いた学生さんは1年生で、一般公開講座に参加するのは今回が初めてでした。緊張のせいか

最初は会話もどこかぎこちない様子でしたが、ツボ取りなどコミュニケーションを深めていく中で、最後には参加者の皆さんと心が通じお互い楽しく学ぶことが出来たようです。

【岩倉のパート】

後半はアスレティックトレーナーである岩倉先生に、同じく肩こり・首こりをテーマに健康エクササイズを実施頂きました。

肩こり・目の疲れには腕周りからのストレッチが有効!山田先生がご紹介くださった「経穴」の配置に沿っているんですね。腕から胸、肩甲骨を動かすエクササイズまで、座ったままできる肩こり・目の疲れに効く内容を盛りだくさんに紹介して頂きました。

腕は鎖骨から、しっかりと深く動かして肩こりや目の疲れを改善していきましょう。

次回は腰痛・膝痛をテーマにした内容で実施予定です。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。

【東洋医学 一般公開講座後期3回目の様子】

【ツボ講座①の写真】

【健康エクササイズの写真】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.05.29

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:5月23日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:生活習慣病対策講座①&健康エクササイズ・ストレッチ(ロコモ編)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

今年度第1回目の東洋医学一般公開講座です。

私たちには自然治癒力、レジリエンス(回復力、復元力)、ホメオスタシス(健康を維持するための働き、恒常性の維持)、免疫力、抵抗力など、素晴らしい力が備わっています。これらの素晴らしい力を東洋医学では、総称して「正気(せいき)の力」と呼んでいます。

今年度も、東洋医学のこの考え方をまず紹介させていただき、そして参加者の皆様とこの考え方を共有することから第1回目の講座を始めさせていただきました。

「正気の力」は、「気」「血」「津液」「精」という体内の生理物質の総合的な作用によって発揮されています。この中で気血津液の循環が悪くなると、どうなるでしょうか?血液とか津液といった液体成分の循環が悪くなると、体内でドロドロになってしまいます。このようなドロドロになった病理産物が、脳内とか血管内とか内臓とかにへばりつくと、どうなるでしょうか?そうです!生活習慣病の引き金になってしまうのです。

生活習慣病の予防・改善のポイントとして、まず参加者の皆さんにご自身の太衝(気)、血海(血)、陰陵泉(津液)といったツボの反応をチェックしていただきました。

休憩をはさんだ後、今年度新しく講師に加わった岩倉瞳先生からは、ロコモティブシンドローム予防のエクササイズをご指導頂きました。

まず第1回目は、参加者がどの程度動けるのか、日本整形外科学会が推奨する「ロコモ度テスト」を行いご自身の「ロコモ度」を計測しました。

今回行ったロコモ度テストは、低い椅子から立ち上がる「立ち上がりテスト」と2歩で最大どれだけ進めるか距離を測る「2ステップテスト」の2種類を行いました。

皆さんテストの結果に一喜一憂しながらも、楽しくテストに参加して頂きながら、ご自身のロコモ度を確認して頂きました。

また、今回のテスト結果をふまえて、次回からは、本格的にロコモ防止のエクササイズを実施いたしますのでご期待ください。

次回も皆さまにお会いできることを学生、スタッフ一同楽しみにしております。

【生活習慣病対策講座①の様子】

【健康エクササイズ・ストレッチ(ロコモ編)の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.06.05

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:5月30日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:生活習慣病対策講座②&健康エクササイズ・ストレッチ(チェア編)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

前半の生活習慣病対策講座②では、生活習慣病と関係が密接とされる気滞、血瘀、痰湿といった体質改善のための養生法とツボ刺激について、紹介がありました。そして「内臓は、いわば体のエンジン。脳の働きを保つためにも、内臓の役割は大きい。」という考えに基づき、ツボを使ったセルフメディケーションとして内臓の働きを活性化し、元気をサポートする「原穴グループ」のツボ、そして気滞、血瘀、痰湿の反応を探り、改善にもつながるツボを紹介していただきました。学生さんたちにも、取穴の補助をしてもらいました。とったツボは太衝 、血海、陰陵泉、神門、太白、太淵、太渓です。皆さん、とても熱心にツボをとっていらっしゃいました。

休憩後の後半は、先週に引き続き岩倉瞳先生によるエクササイズを実施しました。

前回行ったロコモティブシンドロームの評価「ロコモ度」を改善し、健康寿命を延ばすために、ロコモ防止エクササイズとして主に「腹横筋」というお腹の奥のインナーマッスルと、「内側広筋」という膝近くの筋肉に着目し、お腹から脚を上げる、膝の力をしっかりと使って伸ばしきる/立ち上がる、を意識したエクササイズを中心に行いました。

みなさんそれぞれのお身体に合わせた刺激が大切です。無理のない範囲で、日常に溶け込ませたエクササイズを丁寧に長い期間実施し続けられるようにどうぞご活用ください。

次回は認知症予防講座とお灸講座です、どうぞお楽しみください。

【生活習慣病対策講座②の様子】

【健康エクササイズ・ストレッチ(チェア編)の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.06.26

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:6月20日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

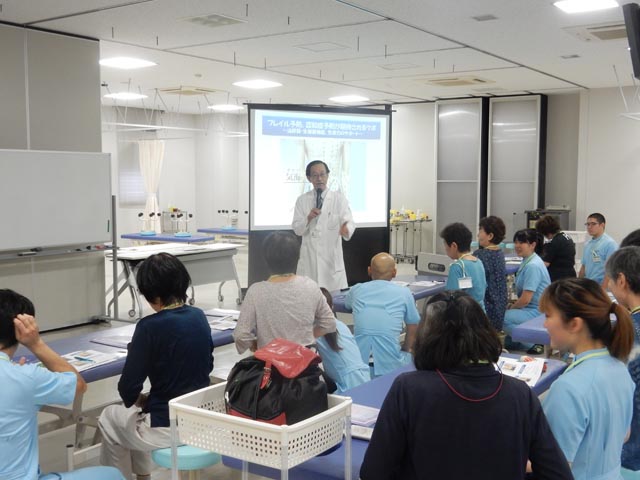

テーマ:認知症予防講座①&お灸講座(基礎編)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

【活動報告】

生活習慣病の予防、認知症の予防のポイントは、「体内や脳内や血管内にゴミを作らないこと、ゴミをためないこと、たまったゴミは取り除くこと!」、すなわち「インナービューティー・トータルビューティー」がその極意であり、具体的にいうと気滞、痰湿、血瘀の予防/改善が極めて重要であるという仮説を紹介させていただきました。

内臓は体のエンジンだと思ってください。脳の働きを保つためにも、内臓(エンジン)の役割は大きいのです。加齢とともに内臓機能は一般的には低下していきますが、そこでツボを使って弱っている内臓を活性化する目的で、膻中、中脘、気海というツボをご紹介いたしました。

また加齢に伴い男女とも70歳になると、15歳の時に比べると脳血流量が30%以上減少しているという報告を紹介させて頂き、脳血流量の改善(健脳)を目的としたツボの刺激の仕方についても一緒に実践してみました。

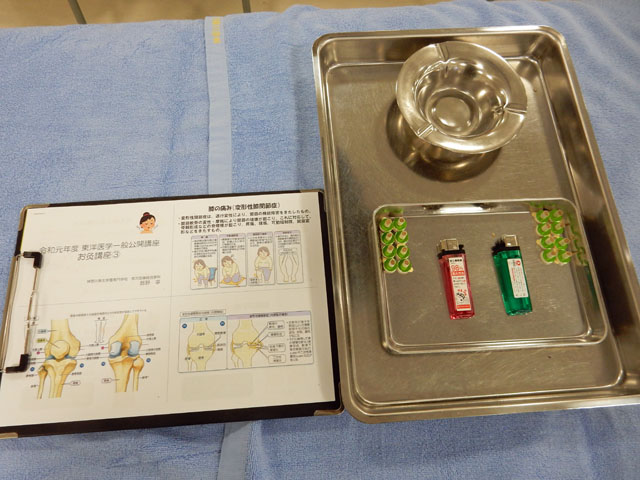

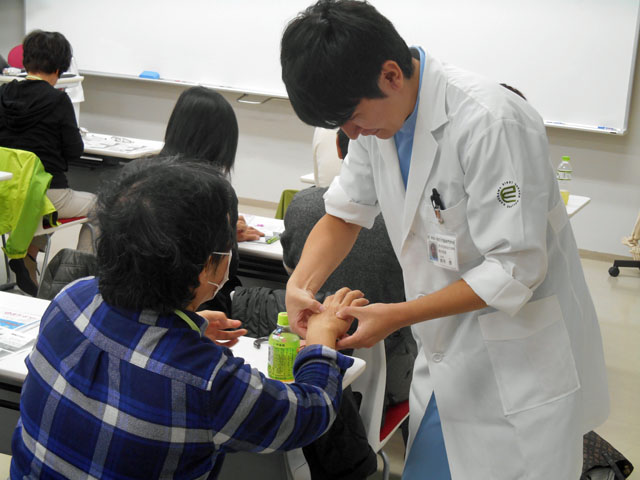

休憩をはさんだ後、山田先生からは、お灸講座として、セルフケアとしてのお灸についてお話して頂きました。

山田先生は、神奈川衛生学園専門学校の教員で(株)セネファのせんねん灸セルフケアサポーターでもあります。

まず講座の前半は、お灸の基礎知識について説明がありました。

お灸の歴史やもぐさの原料や作り方など「お灸クイズ」をまぜながら楽しく学んで頂きました。

そして後半は実技として、せんねん灸を使って、実際に自分自身にお灸をして頂きました。

お灸をした後、参加者からは「心地よい温かさですね」「想像していたより気持ち良いです」など多くのご感想を頂きました。

参加者の皆さんには、お灸の良さを体感して頂けたようで良かったです。

次回は肩こりに効くツボにお灸をしていきますのでご期待ください。

皆さまにお会いできることを学生、スタッフ一同楽しみにしております。

【認知症予防講座①の様子】

【お灸講座(基礎編)の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.07.03

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

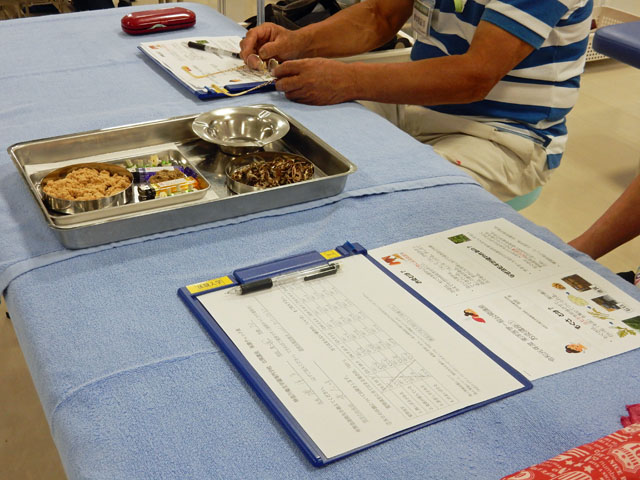

日時:6月27日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:認知症予防講座②&お灸講座(肩こり)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

【活動報告】

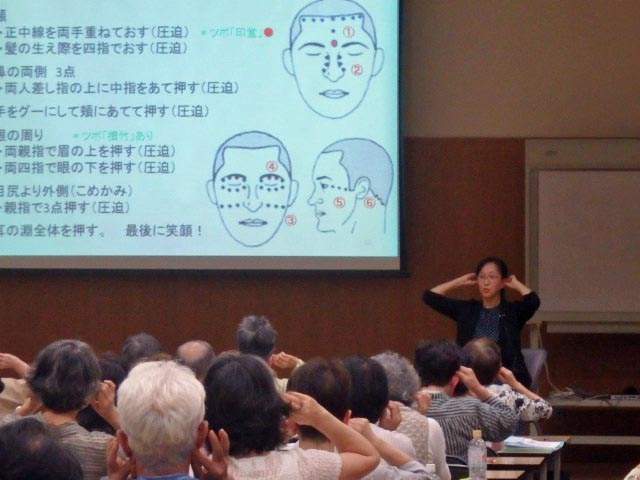

私が担当する最後の講座となりました。そこで、本講座の内容を振り返ってみます。

次に、認知症予防講座では、内臓は体のエンジンであり、脳の働きを保つためにも、内臓(エンジン)の役割は大きいという東洋医学の考え方を紹介させていただきました。加齢とともに内臓機能は一般的には低下していきますが、そこでツボを使って弱っている内臓を活性化する目的で、膻中、中脘、気海というツボを紹介させていただき、それぞれのツボの刺激の仕方を呼吸と連動させながら全員で実践していただきました。

そして前回の講座では、加齢に伴い男女とも70歳になると、15歳の時に比べると脳血流量が30%以上減少しているという報告を紹介させて頂き、脳血流量の改善(健脳)を目的とした風池というツボの刺激の仕方について一緒に実践してみました。

最終回である今回は、前回に引き続き脳血流量の改善(健脳)を目的として、前頭葉の刺激として印堂、神庭、側頭葉の刺激として太陽、後頭葉の刺激として前回紹介した風池を紹介させていただき、それぞれの刺激の仕方を実践していただきました。時間の都合で頭頂葉の刺激としての四神聡については、残念ながら割愛させていただきました。「継続は力なり」です!参加者の皆様が、日々実践されセルフケア、セルフメディケーションにぜひチャレンジして頂きたいと思います!!

休憩をはさんだ後、山田先生よりお灸についてお話がありました。(山田先生は、神奈川衛生学園専門学校の教員で(株)セネファのせんねん灸セルフケアサポーターでもあります。)今回のお灸講座のテーマは肩こりでした。

前半は、肩こりの原因や種類、メカニズムについて楽しく勉強しました。講義の中で行った「肩こりクイズ」では、肩こりに効く食べ物や、原因となる筋肉の名前などの紹介がありました。後半は実技として、実際にお灸をしました。

参加者の皆さんには、肩や腕にあるツボにお灸をすることで、肩こりが楽になることを実感して頂きました。

この講座をきっかけに、健康の維持増進のため日常生活にお灸を取り入れて頂ければ幸いです。

次回の一般公開講座は秋の開催になります。皆さまにお会いできることを学生、スタッフ一同楽しみにしております。

【認知症予防講座②の様子】

【お灸講座(肩こり)の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.10.16

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:10月10日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:ツボ講座①&健康エクササイズ(肩こり・目の疲れ)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

今朝の雨空から、一転してさわやかな秋晴れとなった本日、後期の一般公開講座が始まりました。

まず前半は、神奈川衛生学園専門学校の教員である山田先生による、肩こり・首こりをテーマにしたツボ講座がありました。

ツボ講座ではツボの取り方や押し方を中心に、東洋医学における「経穴」(けいけつ)や「経絡」(けいらく)についても説明がありました。

サポートで参加して頂いた学生さんは1年生で、一般公開講座に参加するのは今回が初めてでした。緊張もあってか、最初は会話もどこかぎこちない様子でしたが、ツボ取りなどコミュニケーションを深めていく中で、最後には参加者の皆さんと心が通じ、お互い楽しく学ぶことが出来たようです。

その後、休憩をはさんで後半は、アスレティックトレーナーである岩倉先生に、同じく肩こり・首こりをテーマに健康エクササイズを教えて頂きました。

肩こり・目の疲れに効くストレッチとエクササイズでは、山田先生がご紹介くださった「経穴」に沿った腕のストレッチから始まり、胸、肩甲骨を動かすエクササイズまで、座ったままできる肩こり・目の疲れに効く内容を盛りだくさんに紹介して頂きました。

最後には首・顔周囲のセルフマッサージを行い、皆さんの目がすっきりした表情となり無事に終了しました。

次回は腰痛・膝痛をテーマにした内容で実施予定です。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。

【ツボ講座①の様子】

【健康エクササイズの様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.10.23

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:10月17日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:ツボ講座②&健康エクササイズ(腰痛・ひざ痛)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

岩倉 瞳 (神奈川衛生学園専門学校 教員・アスレティックトレーナー)

【活動報告】

雲一つない秋晴れとなった本日、後期第2回目の一般公開講座が始まりました。

まず前半は、神奈川衛生学園専門学校の教員である山田先生による、ひざ痛・腰痛をテーマにしたツボ講座がありました。

先週学んだツボの押し方を復習しながら、ひざ痛や腰痛に効果のあるツボを学生さんと一緒に取穴し楽しくセルフケアできました。

またツボ講座の最後には、学生さんから参加者の皆さんへ、肩にあん摩をさせていただきました。

みなさん、あん摩を受けて肩がとても楽になったと喜んでいただけたようです。ありがとうございました。

休憩をはさんだ後、岩倉先生の健康エクササイズを行いました。

健康エクササイズでは、腰痛/膝痛ツボ講座に関連したストレッチ&エクササイズを実施致しました。

体幹のエクササイズと膝周囲のエクササイズをボールを使って行い、1年生の学生さんたちもしっかりとサポートしてくれました。

最後は脳トレ&エクササイズと称して、リズムに合わせて学生と参加者皆さまとでボールで遊び、皆さん笑顔で楽しく終えられました。

次回はツボ講座&お灸講座の予定となっております。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。

【ツボ講座②の様子】

【健康エクササイズの様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.11.13

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:11月9日(木) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:ツボ講座③&お灸講座(腰痛)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

【活動報告】

本日、第7回目の一般公開講座が開催されました。

今回も神奈川衛生学園専門学校の教員である山田先生によるツボ講座がありました。

まず最初に、鍼療法の歴史についてお話がありました。

現在は身近に受けることができる鍼療法ですが、その歴史について一般の方にはなかなか知られていない部分もあります。

そこで、今回は古代の中国医学がどのように発展し、鍼療法が日本国内にどのように普及していったのか、当時の歴史をふまえながら解説されていました。

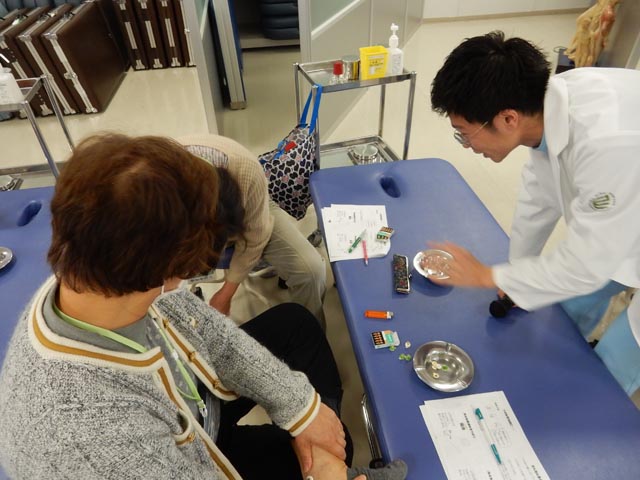

加えて、腰痛に対して効果のあるツボにパイオネックス(置鍼)をして、鍼の効果を体感して頂き、腰が軽くなったとお喜びの方も大勢いらっしゃいました。

ツボ講座の後は、休憩をはさんで引き続き山田先生にお灸講座をして頂きました。

講座では、腰痛の原因となる病気の説明から、注意を要する腰痛の見分け方などの説明があった後

腰痛に効果のあるツボへ「せんねん灸」を使って実際にお灸を体験して頂きました。

「せんねん灸」は「お灸」と言っても、熱さを我慢することなく、温かく気持ちがよいお灸です。

お灸を体験されて皆さんから「お灸は熱くなく気持ちの良いものだ。」や「お灸のイメージが変わりました。」など嬉しい感想を頂きました。

参加者の皆さんは、学生さんのサポートを受けながら楽しくお灸を体験して頂けたようです。

次回もツボ講座&お灸講座の予定となっております。皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。

【ツボ講座③の様子】

【お灸講座の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.11.20

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:11月16日(木) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:ツボ講座④&お灸講座(膝痛・冷え性)

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

山田剣一郎 (神奈川衛生学園専門学校 専任教員)

【活動報告】

本日、第8回目の一般公開講座が開催されました。

今回も神奈川衛生学園専門学校の教員である山田先生によるツボ講座がありました。

前半は、先週に引き続き、鍼療法の歴史についてお話がありました。

近代から現代にかけて、日本国内で鍼療法がどのように普及し進歩したかについて説明がありました。

説明の中では、戦後「GHQ」から「鍼灸禁止令」を受けたことや、日中国交正常化となり注目された「鍼麻酔」のエピソードなどが紹介されました。

加えて、膝痛に対して効果のあるツボにパイオネックス(置鍼)をして、鍼の効果を体感して頂きました。

ツボ講座の後は、休憩をはさんで、引きつづき山田先生に膝痛と冷え性をテーマにお灸講座をしていただきました。

講座では、膝痛について、正常な膝関節の構造を確認し「膝痛」の原因となる病気の解説がありました。

また、「冷え性」に関してもお話があり、冷え性が起きるメカニズムについて詳しく解説がありました。

正常な身体の構造と機能を確認してから病気の解説を聞くことで、病気の仕組みをより深く理解することができたと思います。

最後に、膝痛と冷え性に効果のあるツボに「せんねん灸」を使ってお灸を体験していただきました。

膝や足首まわりにたくさんお灸をして、参加者の皆さん身体がポカポカ温まったようです。

今回も、学生さんのサポートを受けながら皆さん楽しくお灸を体験していただけたようです。

早いもので一般公開講座も終盤に突入です。

次回も皆様のご参加をスタッフ一同お待ちしております。

【ツボ講座④の様子】

【お灸講座の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.12.25

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:12月12日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:健康講和①&コグニサイズ・セラバンド・ボッチャ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

朝日山一男 (神奈川衛生学園専門学校非常勤講師、アスレティックトレーナー)

【公開講座の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2023.12.25

~2023年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:12月19日(火) 11:00~12:30 (受付 10:45~)

テーマ:健康講和②&コグニサイズ・ラダートレーニング・

ボッチャ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

朝日山一男 (神奈川衛生学園専門学校非常勤講師、アスレティックトレーナー)

【公開講座の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.05.30

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:5月24日(火) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:生活習慣病講座①&肩こり予防チェアエクササイズ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

宅野栄子 (神奈川衛生学園専門学校 健康運動指導士)

【活動報告】

今年度第1回目の東洋医学一般公開講座です。

コロナ禍ではありますが感染対策を万全にして開催させていただきました。

今年度も「楽しく安全に」、そして、タイトルにもあるように、コンセプトを統一して講義と運動の2本立ての講座を行いました。

まず初めに、今年度より学校長が交代しましたので、新学校長の笹倉淳子先生よりご挨拶いただきました。

前半の生活習慣病対策講座は、本学園の中医学教育臨床支援センター長の兵頭先生よりお話しいただきました。

生活習慣病を予防する上で欠かせないのが、東洋医学の大切な概念である、気や血、津液といった体に必要なものが適度に廻ることだというお話しがありました。

それらを廻らせるツボとして、血海、太衝、陰陵泉、そして首こり・肩こりのツボとして中渚、落枕、腰痛のツボとして腰痛点などのツボをとりました。

学生さんたちにも、取穴の補助をしてもらいました。

休憩をはさんで、肩こり予防チェアエクササイズを実施しました。

担当するのは宅野先生です。

まずは肩甲骨の確認。参加者の方と学生さんとで、自分と相手の方の肩甲骨の位置や動きを確認しました。

今回は肩こり予防を目的に、特に肩回りと体幹部分のストレッチとエクササイズを重点的に行いました。

参加者の皆さまにも、学生とともに一緒に楽しんでいただけたと思います。

また次回よろしくお願いいたします。

教務 青木 昌美

【生活習慣病対策講座①の様子】

【肩こり予防チェアエクササイズの様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.06.06

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:5月31日(火) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:生活習慣病講座②&肩こり予防マットエクササイズ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

宅野栄子 (神奈川衛生学園専門学校 健康運動指導士)

【活動報告】

第2回目の公開講座はあいにくの雨の中スタートしましたが、全員ご参加いただきました。

今回も「楽しく安全に」そして、タイトルにもあるように、コンセプトを統一して講義と運動の2本立ての講座を行いました。

前半の生活習慣病対策講座②では、セルフメディケーションをして体の内側から美しくなってもらうためのツボをとりました。

五臓六腑に直接働きかけるツボをとってもらい、そのツボを刺激しながら、手や足を動かしてみました。

学生さんたちにも、太衝 、血海、陰陵泉、神門、太白、太淵、太渓といった取穴の補助をしてもらいました。皆さん、熱心にツボをとっていました。

そして休憩をはさんで、肩こり予防のマットエクササイズを実施しました。

まずはタッピングをして、体のいろいろな部分に意識を向けていただきました。

それだけでも、参加者の方の立位体前屈がもっと曲がるようになったりして、皆さんとても驚いていました。

他にも、呼吸をしながら、体のいろいろな関節を動かしたり、体幹の筋肉を鍛えるようなエクササイズをしました。

講座が終了するころには雨もあがり、校内でお食事をして帰られる参加者の方もおられました。

次回は6月に開催予定です。

皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。

教務 青木 昌美

【生活習慣病対策講座②の様子】

【肩こり予防マットエクササイズの様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.07.04

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:6月21日(火) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:生活習慣病講座②&肩こり予防マットエクササイズ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

宅野栄子 (神奈川衛生学園専門学校 健康運動指導士)

【活動報告】

関東地方、今年は早めに梅雨入りしましたが、第3回目の公開講座もなんとかお天気に恵まれました。今回も「楽しく安全に」をコンセプトにした、講義と運動の2本立ての講座です。

前半の認知症予防講座①では、インナービューティー(身体の内側の巡りを良くする)になるためのセルフメディケーションとしてのツボを実際にとってみました。

学生さんたちにも取穴の補助をしてもらい、気の巡りをよくする太衝 、血の巡りをよくする血海、水分の巡りをよくする陰陵泉をとりました。

その他にも、物忘れ予防のためのツボとして、膻中、中脘、気海、太渓、足三里、などのツボをとり、皆さん熱心にツボをとっていました。

そして休憩をはさんで、チェアエクササイズを実施しました。

今回は脳トレ運動のようなエクササイズをしました。

手と足の動きが違うエクササイズ、リズムや数字を伴ったエクササイズなどをして、参加者の方々と学生さんたちの笑い声が絶えないエクササイズになりました。

次回も皆さまにお会いできることを学生、スタッフ一同楽しみにしております。

教務 青木 昌美

【認知症予防講座①の様子】

【認知症予防チェアエクササイズの様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.07.04

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:6月28日(火) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:認知症予防講座②&認知症予防マット・ジムボールエクササイズ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

兵頭 明 (神奈川衛生学園専門学校 中医学教育臨床支援センター長)

宅野栄子 (神奈川衛生学園専門学校 健康運動指導士)

【活動報告】

第4回目の公開講座は梅雨明けの快晴で始まりました。

真夏のような暑さの中、ご参加いただき誠にありがとうございました。

今回も講義と運動の2本立ての講座です。

前半の認知症予防講座②では、前回と同様に、脳の中にゴミをためないように、身体の内側の巡りを良くするセルフメディケーションとしてのツボをお教えし、実際にツボをとってみました。

学生さんたちにも、取穴の補助をしてもらいました。

とったツボは前回と同じく、太衝 、血海、陰陵泉、太渓、足三里、膻中、中脘、気海などです。

プラスして、顔や頭のツボ(太陽、印堂、神庭、完骨、風池、天柱)をとっていただきました。

皆さん、熱心にツボをとっていました。

そして休憩をはさんで、マット上でのジムボールエクササイズを実施しました。

今回も脳トレ運動のようなエクササイズをしたり、ジムボールを使って参加者の方と学生さんがペアになって行うボールエクササイズをしました。

最後にマット上でジムボールを使ったストレッチをして終了しました。

今回も参加者の方々と学生さんたちの笑い声が絶えないエクササイズになりました。

後期の公開講座も皆さまにお会いできることを学生、スタッフ一同楽しみにしております。

教務 青木 昌美

【認知症予防講座②の様子】

【認知症予防マット・ジムボールエクササイズの様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.10.31

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:10月25日(火) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:ツボ講座①&転倒予防チェアエクササイズ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

青木昌美 (神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 専任教員)

宅野栄子 (神奈川衛生学園専門学校 健康運動指導士)

【活動報告】

今年度後期の東洋医学一般公開講座が始まりました。

8月の横須賀市市民大学講座(本校が担当する講座)にて、東洋医学一般公開講座用のちらしを配布させていただきました。

その関係で、多くの新しい参加者の方々をお迎えして、開催することができました。

「楽しく安全に」をコンセプトに、参加者の皆さまと学生とでツボ講座とエクササイズを楽しみました。

後期からは、本校の1年生が参加者の皆さまにサポートとして一緒に講座に参加します。

1年生は外部の方と触れ合うのが初めてですので、最初はかなり緊張した様子でした。

前半のツボ講座では、曲池、手三里、合谷をとりました。

学生たちにも、取穴の補助をしてもらい、そのツボのうち、一番痛いところを探してもらいました。

その後に学生が参加者の皆さまの肩上部にあん摩をさせていただきました。

もう一度、痛かったところを押してもらったら、皆さん、痛みが和らいだ!とのことでした。

学生も嬉しそうでした。

休憩をはさんで、宅野先生に転倒予防チェアエクササイズを実施していただきました。

ストレッチ、全身のタッピング(体を軽くリズミカルに叩く)から始めて、全身が温まってから、エクササイズをしました。

今回は転倒予防ということなので、足を意識したエクササイズでした。

参加者の皆さまと学生たちが、足でじゃんけんをしたり、とても楽しそうでした。

最後に頭を使う脳トレのようなエクササイズもして、間違えて爆笑したり、

講師も学生も楽しみ、もちろん、参加者の皆さまにも楽しんでいただけたと思います。

また、次回(11/1)も教職員・学生一同お待ちしております。

教務 青木 昌美

【ツボ講座①の様子】

【転倒予防講座の様子】チェアエクササイズ

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.11.07

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:11月1日(火) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:ツボ講座②&転倒予防マットエクササイズ

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

青木昌美 (神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科 専任教員)

宅野栄子 (神奈川衛生学園専門学校 健康運動指導士)

【活動報告】

後期2回目の公開講座です。

「楽しく安全に」をコンセプトに、参加者の皆さまと学生とでツボ講座とエクササイズを楽しみました。

後期からは、1年生が参加者の皆さまのサポートとして一緒に講座に参加します。

今回の1年生は、前回と違うクラスの学生です。

外部の方と触れ合うのが初めてですので、こちらのクラスも最初はかなり緊張した様子でした。

前半のツボ講座では、東洋医学の健康の考え方や大切な要素である気、血、津液の説明をしました。

それら大切な要素を調整するツボとして合谷、血海、陰陵泉をとりました。

学生たちにも、取穴の補助をしてもらい、そのツボのうち一番痛いところを探してもらいました。

その後に学生が参加者の皆さまの肩上部にあん摩をさせていただきました。

もう一度、痛かったところを押してもらったら、皆さん、痛みが和らいだ!とのことでした。

肩上部のあん摩をすることによって、頸肩まわりの血流がよくなり、全身の気、血、津液がほどよく循環した結果かもしれません。

休憩をはさんで、宅野先生に転倒予防のエクササイズを実施していただきました。

今回はマットの上で、ストレッチ、全身のタッピング(体を軽くリズミカルに叩く)から始めて、全身が温まってから、エクササイズをしました。

参加者の方と学生とで、足を使った二拍子、三拍子の運動、

足を使ったじゃんけんをしたり、脳トレの要素も取り入れたエクササイズも、みんなで楽しく行いました。

講師も学生も楽しみ、もちろん、参加者の皆さまにも楽しんでいただけたと思います。

また次回(11/17木)にお会いできることを楽しみにしております。

教務 青木 昌美

【ツボ講座②の様子】

【転倒予防講座の様子】マットエクササイズ

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.12.05

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:11月17日(木) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:ツボ講座③&腰痛予防運動①

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

青木昌美 (東洋医療総合学科 専任教員)

三井健太郎 (東洋医療総合学科 附帯教育専任教員 アスレティックトレーナー)

【活動報告】

後期からの公開講座は、本校の1年生が参加者の皆さまにサポートとして一緒に参加させていただきます。

1年生も今回の講座で2回目になります。

前半のツボ講座では、陽陵泉、腰痛点という腰痛に効くツボをとりました。

学生たちにも、取穴の補助をしてもらい、そのツボのうち、一番痛いところを探してもらいました。

まずは、一番痛いツボ(左右の陽陵泉と腰痛点の中から)にせんねん灸の体験をしていただきました。

もう一度、痛かったところを押してもらったら、皆さん、「柔らかくなった」「痛みが和らいだ!」とのことでした。

学生も嬉しそうでした。

続きまして、休憩をはさんで、三井先生に腰痛予防運動を実施していただきました。

今回は腰痛予防ということなので、体幹を意識したエクササイズでした。

マットとイスを使用して、ストレッチと軽い筋トレを行いました。

学生にもサポートにはいってもらい、和気あいあい楽しく、時間があっという間に過ぎました。

講師も学生も楽しみ、もちろん、参加者の皆さまにも楽しんでいただけたと思います。

また、次回(11/24)も教職員・学生一同お待ちしております。

教務 青木 昌美

【ツボ講座③の様子】

【腰痛予防運動①の様子】

[案内チラシPDF]

神奈川衛生学園専門学校 地域連携事業2022.12.05

~2022年度 東洋医学 一般公開講座 開催~

◆東洋医学 一般公開講座開催

主催:神奈川衛生学園専門学校

日時:11月24日(木) 10:30~12:00 (受付 10:15~)

テーマ:ツボ講座④&腰痛予防運動②

会場:神奈川衛生学園専門学校3号館・多目的ホール

※東洋医学で介護予防 ゼンシン体操ポスターPDF(社団法人全日本鍼灸マッサージ師会)

講師:

青木昌美 (東洋医療総合学科 専任教員)

三井健太郎 (東洋医療総合学科 附帯教育専任教員 アスレティックトレーナー)

【活動報告】

後期からの公開講座は、本校の1年生が参加者の皆さまにサポートとして一緒に参加させていただきます。

1年生も今回の講座で2回目になります。(2クラスあり交代で実習をしています)

前半のツボ講座では、陽陵泉、腰痛点、太衝という腰痛に効くツボをとりました。